Château de la Roche Guyon

Le Château de La Roche-Guyon, niché au cœur du parc naturel régional du Vexin français, est un joyau historique situé sur les rives de la Seine, à la frontière entre l’Île-de-France et la Normandie. Dominant le village du même nom, il offre un témoignage exceptionnel de l’évolution architecturale du Moyen Âge à nos jours. Construit à flanc de falaise, son donjon du XIIe siècle surplombe un élégant Château des XVIIe et XVIIIe siècles, formant un ensemble unique où se mêlent histoire, légendes et nature. Tantôt forteresse médiévale, demeure seigneuriale ou quartier général militaire lors de la Seconde Guerre mondiale, ce lieu chargé d’histoire séduit aujourd’hui les visiteurs par son atmosphère envoûtante et son panorama exceptionnel sur la vallée de la Seine.Son histoire est riche et couvre une période très large de l’histoire de France qui s’étale du IXème siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale. Son emplacement, sa conception dans les roches de craie et son histoire en font une place de choix et un lieu unique et pittoresque.

D’où vient son nom ‘ La Roche Guyon ‘ ? Les premiers seigneurs s’appelaient traditionnellement Guy et ‘La Roche’ par rapport évidemment à sa situation rocheuse.Le village de la Roche Guyon fait partie d'un des 152 "plus beaux villages de France", le seul en Île-de-France. Il est vrai que le village est très agréable, bien entretenu, des parkings gratuits sont disponibles et l'accueil en général est plutôt bon.

Informations

- Adresse : E.P.C.C du Château de La Roche-Guyon - 1 rue de l’Audience - 95780 La Roche-Guyon

- Google Maps : Carte

- Téléphone : 01 34 79 74 42

- Email :

- Site Officiel : http://www.chateaudelarocheguyon.fr - Site divers : Château de la Roche Guyon sur Baladadom

- Heures d'ouvertures & Visites : Horaires d’ouverture du château (dernier billet vendu 1h avant la fermeture) :

BASSE SAISON :

Du samedi 6 FÉVRIER au dimanche 28 MARS et du lundi 1er NOVEMBRE au dimanche 28 NOVEMBRE : 10h à 17h.

HAUTE SAISON :

Du lundi 29 MARS au dimanche 31 OCTOBRE 2010 : du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Le week-end et les jours fériés : de 10h à 19h.

Fermeture annuelle de l’administration : fin-décembre 2010 à début janvier 2011 (dates à préciser).

OUVERTURE DU POTAGER : aux horaires du château, à partir d’avril...

TARIFS :

Tarif plein : 7,50 €

Tarifs réduits : 5 € handicapés, 4 € (6-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi), 3 € habitants de la communauté de communes Vexin Val de Seine (Amenucourt, Chérence, Haute-Isle, La Roche-Guyon, Vétheuil, Vienne-en-Arthies, Villiers-en-Arthies).

Peinture d'Hubert Robert, entre 1750 et 1808, actuellement au Musée des Beaux-Arts de Rouen

• La naissance du château

Vers le IIIe siècle des habitants vivent dans les troglodytes de l’actuel château inexistant à l’époque. Il existait même une chapelle, qui est à l’emplacement actuel, agrandie aujourd’hui. Selon la légende elle serait à l’endroit précis où un oratoire avait été construit par Sainte Pience. C'est là qu'était enterré, ou baptisé, Saint Nicaise.

La légende de Saint Nicaise ressemble étrangement à celle de Saint Denis à Paris. Sans rentrer dans les détails, les Vandales étant dans la région auraient fait décapiter Saint Nicaise, prêtre envoyé par Rome avec Saint Denis, ce dernier resta à Paris qui connut un sort similaire. Mais ressuscité il se leva avec la tête dans sa main pour venir dans l’île de Gasny (tout comme Saint Denis qui se leva avec sa tête et descendit de Montmartre pour arriver et être enterré à Saint-Denis, la basilique actuelle serait construite à l’endroit même de son inhumation ). Pience convertie par Saint Nicaise, l’enterra selon les rites chrétiens .

Le donjon principal est probablement du XIIème siècle. Cependant, les premières traces d’une fortification sommaire datent probablement des premières invasions Normandes et Viking. Son emplacement stratégique est double : il permet de surveiller le fleuve qu’il surplombe et l’une des routes qui mènent à la Normandie. Il faut évidemment rappeler que les fleuves et rivières étaient à l’époque un moyen de voyager rapidement, sans compter la pêche et toutes les nécessités d’usage et indispensables de l’époque.

En 863, Charles le Chauve fait construire ou réparer par Pîtres les forteresses sur le fleuve. En 911 le traité de Saint Clair sur Epte qui crée la NormandieSaint Clair sur Epte qui crée la Normandie permet d’avoir une paix relative avec les Vikings, il donne alors à la Roche Guyon toute son importance stratégique.

Les diverses invasions de la région fait de la Roche Guyon une place centrale de choix et très hautement stratégique, tout comme le château de Gisors à quelques kilomètres de là. La vallée de l’Epte et ses abords sont des points de frictions importants lors de la guerre de Cent Ans et bien avant.

Le donjon a subi deux étapes importantes et majeures pour sa construction. La première, c’est sa construction vers la fin du XIIe siècle avec un donjon simplifié, mais déjà imposant, qui fut vite adjoint par deux ‘chemises’ de protection qui doublèrent son épais donjon initial.

Sa forme rare reflète déjà pour l’époque une grande avancée technique. En arrondie vers la Seine et triangulaire vers l’arrière en forme effilée, il ressemble à une amande.

Le donjon a un diamètre de 12 mètres vers l’extérieur et 6 mètres en intérieur, avec des murs épais d’environ 3 mètres en moyenne. Son éperon de protection a un mur épais d’environ 4 mètres. Son architecture ramassée et compacte en fait un donjon capable de résister à la plupart des assauts de l’époque. Il est difficilement prenable, voire impossible, d’autant que pour y accéder, il n’y a qu’un unique chemin principal dans les roches de craie juste en dessous. Dès son origine et pendant plusieurs siècles, sa hauteur initiale était de plus de 30 mètres.

Vers 1250, le donjon reçoit un manoir fortifié, qui permet d’assurer une défense sans failles. La crête protégée par le donjon et la rive par le manoir fortifié en fait une place forte de renom, d’autant que les deux systèmes de protection sont reliés directement l’un à l’autre par un escalier souterrain permettant une défense bi-polaire difficilement attaquable. La tour carrée actuelle, quoique très modifiée présente encore des stigmates importants de cette époque. Appelée aujourd’hui le "circuit des herses", on y voit notamment deux entrées avec des herses, dont une qui représentait l’ancienne entrée du château. Elle est aujourd’hui cachée par le remblai de la terrasse. Mais si l’entrée n’est plus utilisable, on y observe encore parfaitement les fentes des herses. L’entrée était composée de successions importantes de herses, d’assommoirs, de mâchicoulis et autres défenses. Le château était bien gardé et ses imposantes protections alliée à un donjon imprenable qui surplombant l'ensemble.

La tour carrée est la plus ancienne du château avec le donjon, elle a été cependant remaniée de nombreuses fois.

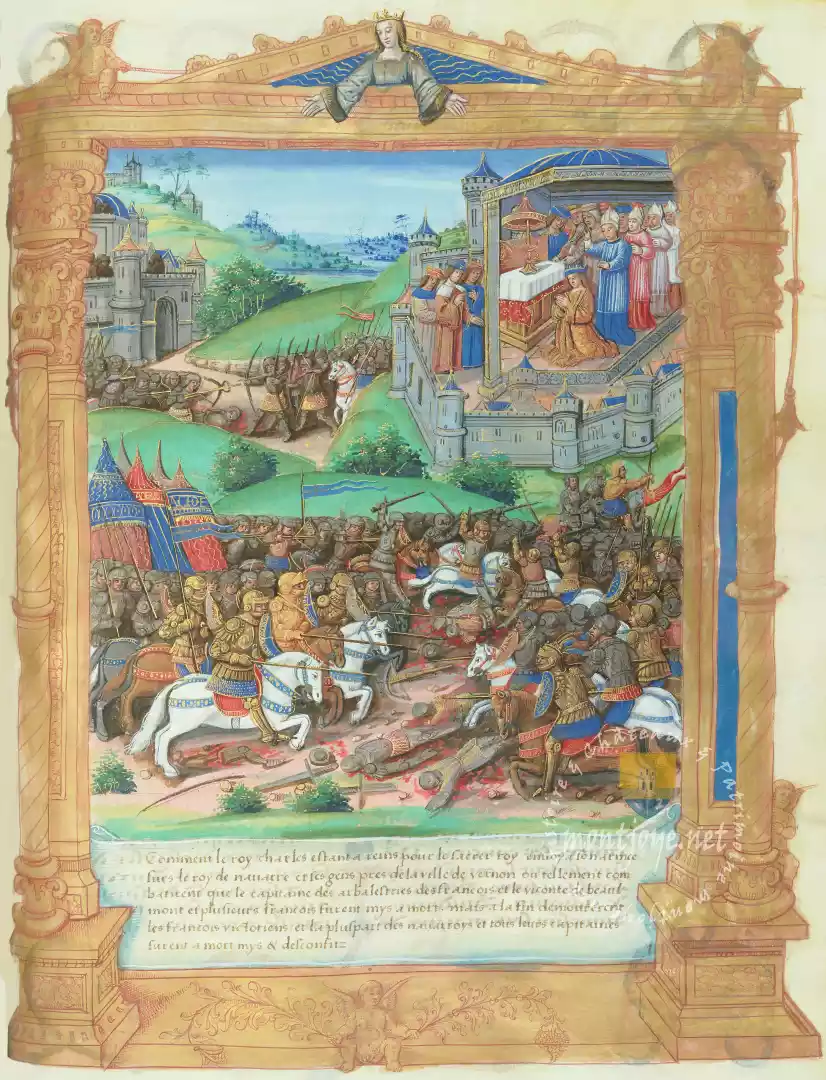

• La guerre de Cent Ans

Lors de la bataille d’Bataille Azincourt le 25 octobre 1415, Guy VI de La Roche meurt comme des centaines d’autres chevaliers et combattants. Perrette de la Rivière devint veuve avec ses trois enfants.

Le château va sûrement connaître l’une de ses premières attaques, par les Anglais notamment. Henri V fait ordonner le siège du château en 1419. Il lui faudra 6 long mois pour que le château soit livré aux mains des Anglais. Encore que Perrette de La Rivière n’avait plus tous ses chevaliers, ce qui aurait peut-être permis peut-être de résister plus longtemps.

Henri V lui propose un marché de dupe. Soit elle quitte ses terres ou soit elle se soumet à la couronne d’Angleterre : elle décide de partir. Il faut dire que le choix était cornélien et si cela peut paraître évident aujourd’hui, il l’était beaucoup moins évident à l’époque, sachant que le territoire ‘français’ était morcelé. La riche Ile de France était, pour l’ensemble, la plus grande partie du royaume français et la plus riche. Cela prouve probablement l’attachement de la famille à la royauté française, mais on peut supposer aussi que la mort de son mari lors de la bataille d’Azincourt ne lui donnait pas envie de se soumettre au royaume qui tua son mari.

Le château devint la propriété de Guy Le Bouteiller II (seigneur de Bouteiller), l’un des descendants directs de Charlemagne, mais qui trahit la ville de Rouen en la faisant tomber aux mains des Anglais. Cette ‘juste’ récompense offerte par Henri V lui permit d’y vivre jusqu’en 1439, date à laquelle son fils prit le relais pendant 10 ans. En 1449 ,avec les armées du roi Charles VII, le Comte de Dunois reprends la place sans coup férir ou presque :

Le château de la Roche-Guyon , est gouverné par John Howell. Il promet de libérer le château s’il ne reçoit pas de renfort dans les quinze-jours. Le duc de Sommerset, lieutenant de la Normandie alors à Rouen, fou de rage envoi 24 hommes pour le faire assassiner. John Howell apprends secrètement que le duc veut le faire tuer, il livre alors la place à Dunois et change de camp.

Guy VII de la Roche reconquiert son bien car unique et légitime héritier du château.

• De la guerre à la paix

Comme une grande partie des châteaux, la guerre de Cent Ans va être un formidable tremplin pour des fortifications purement défensives pour la plupart. Mais l’après-guerre de Cent Ans va changer la donne lentement mais sûrement. Puisque la Normandie est devenue française et que la guerre avec les Anglais sur le territoire n’est plus d’actualité, le château fort de la Roche Guyon perd de son intérêt stratégique et militaire. Il resta néanmoins une place de choix.

C’est le changement de propriétaire par alliance qui va chambouler ce château à l’aspect affreux selon l’abbé Suger : « Au sommet d'un promontoire abrupt, dominant la rive du grand fleuve de Seine, se dresse un château affreux et sans noblesse appelée La Roche. Invisible à sa surface, il se trouve creusé dans une haute roche. L'habile main du constructeur a ménagé sur le penchant de la montagne, en taillant dans la roche, une ample demeure pourvue d'ouvertures rares et misérables ».

Le mariage de Marie de la Roche avec Bertin de Silly en 1474 fait passer le château dans une famille d’officiers royaux, qui y restèrent par ailleurs jusqu’en 1628. Ils transformèrent le château en un lieu agréable de vie.

Par le mariage de Marie de La Roche (fille de Guy VII) avec Bertin de Silly en 1474, le château passe dans la famille de Silly où il reste jusqu’en 1628. Ils eurent par ailleurs un fils Charles de Silly qui devint seigneur de Rochefort. La famille de Silly transforma la forteresse médiévale en lieu de résidence habitable.

Des ouvertures sont faites, les remparts et donjons sont transformés pour être des lieux d’habitations. On remarquera notamment qu’en dessous du chemin de la ronde et des tours d’angles, on pratique des ouvertures de jour importantes. La tour actuelle ‘carrée’ subit d’importantes modifications, avec l’adjonction de fenêtre ‘gothique’ d’un enchevêtrement d’ouvertures laissant passer la lumière qui devait manquer avant. Ce type de modifications est d’ailleurs très courant après la guerre de Cent Ans. Pour certains même ils furent complètement détruits pour en faire des résidences de ‘luxe’. Mais une grande partie également fut abandonnée au fur et à mesure.

L’endroit devint tellement accueillant que les rois de France y vinrent régulièrement pour des parties de chasse. On peut noter notamment François Ier et Henri II. Henri IV y fut même éconduit par la charmante châtelaine, mais veuve, une histoire de ‘vacherie’ assez cocasse, mais qui démontre assez bien les relations de l’époque dans la haute sphère. Les femmes riches étaient bien souvent très libres et avaient dans certains cas des pouvoirs certains.

Au XVIIe siècle le potager fait son apparition. Il est juste en face du château, il existe encore presque à l’identique ! Identique jusqu’aux plantes et dans sa conception. Les potagers fleurissent et sont souvent des endroits d’expérience et découvertes botaniques, voir d’intrigues……

• De famille en famille

En 1628, la famille Silly ‘perdit’ le château. L’unique héritier François de Silly meurt à La Rochelle en 1628. Sa mère se remaria avec Charles de Plessis Liancourt et eut un fils Roger. Elle rachèta tous les droits nécessaires, en effet une partie appartienait à la seigneurie de la Roche-Guyon et d’autres éléments à des descendants des Silly. Roger continua le travail en négociant avec ses cousins de la famille de Silly en rachetant les droits également, cela permit de reconstituer l’intégralité du domaine.

Plus tard en 1659 Jeanne-Charlotte du Plessis Liancourt, petite fille de Roger de Plessis Liancourt, se maria avec son cousin François VII de la Rochefoucault, fils de l’écrivain de la Rochefoucault, célèbre auteur des Maximes, et fait tomber le domaine dans les mains de la famille de la Rochefoucault. Malgré un intermède d’une trentaine d’années, elle reste leur propriété jusqu'à aujourd’hui.

• Intrigues et traquenard

A cette époque le château va prendre une ampleur esthétique rarement vue avant.

C’est pourtant à cause d’une histoire de complot et d’intrigues que les choses vont clairement changer. Madame de Châteauroux alors favorite du roi est directement visé par une intrigue où la Rochefoucault est impliqué. Louis XV le fit exiler dans son château de la Roche Guyon avec impossibilité d’en partir. Mais Louis XV était un spécialiste des exils, un grand nombre de ministres et de personnages proches de sa personne en firent les frais : le Duc de Châtillon, le Comte de Maurepas, le garde des sceaux Chauvelin, tout le parlement de Paris, et un très grand nombre d’autres magistrats, des évêques, des abbés, et des hommes de tout état.

• De grands travaux sont réalisés, qui donneront à peu près l’actuel château.

Une écurie, grande et vaste, deux pavillons, une cour d’honneur et une entrée immense en dessous du chemin de ronde et de ses tours. Il rajoute au potager un réseau d’adduction d’eau, construit un réservoir souterrain long de 22 mètres, 9 mètres 30 de large et 3 de profondeur pour une capacité totale de 6.138 hectolitres.

Marie Louis Nicole de la Rochefoucault (qui devint la marquise d’Endeville), fille aînée du duc, vécut avec son père lors de l’exil royal. C’est toute une grande panoplie de personnages qui vinrent et se succédèrent dans ce château : les ministres, dont certains sont exilés ou répudiés par Louis XV (Choiseul, Maurepas et Turgot) et des gens d’esprit tels que Condorcet. La bibliothèque du château contenait par ailleurs un grand nombre d’ouvrages, aujourd’hui transférés dans d’autres lieux, un inventaire précis y recense 1713 titres pour 2791 volumes. Ce qui est déjà énorme pour l’époque, même si on est très loin des grandes bibliothèques comme celle de Colbert avec 64 000 ouvrages rares et précieux.

Marie Louis Nicole de la Rochefoucault contribua à la diffusion de la variole, à l’expérimentation de la culture de la pomme de terre pour créer un pain plus économique, ouvre une filature et crée même une école ‘publique’ gratuite. Elle correspondait régulièrement avec Voltaire et Walpole. La Révolution ne lui fit cependant pas grâce. Son fils, le duc de la Rochefoucault, fut assassiné à Gisors devant ses yeux le 4 septembre 1792 puis elle fut traînée en "justice" révolutionnaire. Elle ne dut sa survie qu’à une pétition des habitants du village de la Roche Guyon. La duchesse d’Enville décède à Paris le 31 mai 1797.

• La Révolution gronde

En dehors de la mort du duc de la Rochefoucault dans d’atroces conditions (tué à coups de pierres par une meute en folie à Gisors), le château connut peu d’atrocités ou de modifications, seul le donjon perdit de sa grandeur ……. Le 2 octobre 1793, le Conseil Général de Seine et Oise veut détruire le donjon pour éviter aux contre-révolutionnaires de l’utiliser. Le donjon fut réduit d’un tiers, pour ne faire plus que 20 mètres aujourd’hui. Bien que fut ordonnée sa destruction totale, cela ne fut pas fait et à peine entamé. Les pierres servirent à construire d’autres bâtiments dans le village, chose courante à cette époque, la pierre étant chère et rare.

• Un cardinal propriétaire

A la mort de la duchesse d’Endeville, c’est sa belle-fille qui en administra le bien, mais elle lâcha vite les rennes à son petit-fils le prince de Léon et Duc de Rohan. À la mort de celle-ci, l’ensemble du patrimoine revint donc au duc. Le 29 février 1788, naît Louis François Auguste de Rohan-Chabot. Il épousa en 1808 à l’âge de 20 ans Mademoiselle de Sérent âgée de 17 ans. Mais elle meurt brûlée vive 7 ans plus tard dans un tragique accident domestique.

Un an plus tard Louis François Auguste perd son père le duc de Rohan. Il devint donc duc de Rohan, mais entra dans les ordres quelque temps plus tard. En 1819 il entre au séminaire de Saint-Sulpice où il rencontre Victor Hugo. Ordonné prêtre en 1822, il est nommé archevêque d’Auch en 1828, puis archevêque de Besançon en 1829. En 1830, il est fait cardinal. Mais à cause de la chute des Bourbon, le cardinal-duc de Rohan fuit le territoire français. Il partit en Belgique, puis en Suisse. Il ne retourna dans son diocèse de Besançon qu’en 1832. Il resta à Besançon jusqu'à sa mort en 1833.

• Le château de La Roche-Guyon retourne dans la famille de La Rochefoucauld

1797-1829, c’est la période pendant laquelle le château de La Roche-Guyon quitte la famille de La Rochefoucauld. En effet, nommé archevêque de Besançon en 1829, Louis François Auguste de Rohan-Chabot revendit ses parts d’héritage à son cousin François XIII de La Rochefoucauld, fils du célèbre La Rochefoucauld-Liancourt, fondateur de la première caisse d’épargne de France.

• Sur le pont de la Roche Guyon ….

Entre-temps un pont fut construit en 1838, mais son incapacité et son unique voie n'était plus suffisant alors qu'il est un des rares ponts de la région. Il est donc décidé en 1882 de le détruire pour en refaire un autre, de type suspendu et semi-rigide. Mais c’est seulement le 17 août 1914 que les travaux commencèrent, pour être stoppés net quelque temps plus tard par la mobilisation de la Première Guerre mondiale. Les travaux ne reprennent qu’en 1932 pour finir deux ans plus tard. Le pont à arche unique fut inauguré le 7 juillet 1935, avec ses 200 mètres il était le plus long d’Europe. Fierté locale ce pont accueillit un grand nombre d’éloges. Mais la Seconde Guerre mondiale fait rage et s’approche de Paris. Le génie français le fit sauter dans un vacarme de 400 kilos de cheddites, dont l’objectif est de ralentir l’avancée allemande…ce qui ne servit presque à rien car les Allemands arrivèrent à Paris le 14 du même mois.

• La Seconde Guerre mondiale

Dès le mois d’août 1940, le village est occupé, et il resta une garnison jusqu’en 1941. Mais en 1943 on y installe une D.C.A le 17 mars .C’est surtout à partir de février 1944 que le château va connaître un des ses occupants les plus prestigieux : le maréchal Erwin Rommel.

La Roche Guyon est totalement libérée le 8 aout 1944, mais malheureusement un manque d’informations et de communication conduisit à un unique bombardement de la ville par les alliés. Ce bombardement malheureux va faire d’importants dégâts, mais sans blessés ni décès. Ce bombardement endommagea considérablement le château, le village et la maison la plus ancienne fut totalement détruite (1520).