- Détails

- Catégorie : Eure - 27

- Clics : 86514

Château de Château-Gaillard

Le château de Château-Gaillard est perché sur les hauteurs qui dominent la Seine. Il est le témoin d’une époque de fer et de feu, né de la rivalité séculaire entre les rois d’Angleterre et de France, en plein cœur de la Normandie.

Aujourd’hui, ses vestiges majestueux se visitent librement. La vue y est à couper le souffle, surtout au crépuscule, quand les derniers rayons du soleil embrasent les pierres millénaires. On peut également en faire le tour à toute heure, pour admirer l’édifice sous différents angles, baigné de lumière ou de brume.

Parmi les châteaux médiévaux français, rares sont ceux qui ont suscité autant de fascination. Symbole éclatant de la lutte franco-anglaise, notamment durant la guerre de Cent Ans, Château-Gaillard incarne à lui seul toute la tension d’un territoire disputé. C’est une œuvre ambitieuse, presque démesurée, à l’architecture avant-gardiste, qui attire autant les passionnés d’histoire que les amateurs de vieilles pierres. Du haut de ses remparts brisés, ce sont plus de huit siècles d’histoire qui vous observent.

Le siège de Château-Gaillard et la conquête de la Normandie.

« Qu'elle est belle, ma fille d’un an ! » aurait soufflé Richard Cœur-de-Lion, en contemplant l’œuvre de sa volonté.

Construit à partir de 1196, Château-Gaillard est l’un des projets les plus audacieux de son règne. Pensé comme un rempart contre les ambitions du roi de France, il coûta la somme colossale de 50 000 livres. Avec sa taille impressionnante, ses formes inhabituelles et ses dispositifs de défense novateurs, le château n'était pas seulement un symbole de puissance : il était une provocation.

Il est intéressant de noter que ce n’est pas là le seul château de conception aussi innovante. Quelques années plus tôt, Richard fit édifier le château de la Roche Fouet – sur un plan très proche de celui de Château-Gaillard. Mais de cette première tentative, il ne subsiste aujourd’hui que de maigres ruines.

Vue du château Château-Gaillard, la partie faisant face à la Seine étant quasiment imprenable.

Voir aussi

Château-Gaillard en 3DInformations

- Adresse : 27705 Les Andelys

- Google Maps : Carte

- Téléphone : 02.32.54.41.93

- Email :

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- Site Officiel : http://www.lesandelys-tourisme.fr/ - Site divers : Château Gaillard

- Heures d'Ouvertures & Visites en 2016 ( à titre indicatif, changement d'horaire possible, toujours se référer au site officiel avant tout déplacement ) :

Haute cour et donjon : Fermés pendant l’hiver. Il y a un parking gratuit à côté du château sur le 'chemin de château Gaillard' si vous ne trouvez pas cette 'rue' dans votre GPS, la rue la plus proche est rue 'Gilles Nicole'.

-

-

Ouverts tous les jours sauf le mardi , du samedi 26 mars au mardi 1er novembre , de 10h à 13h et de 14h à 18h.Jeux médiévaux en bois et nombreuses animations tout au long de la saison.Tarifs : 3.20€, réduit : 2.70€Groupes : 2.80€ (1 gratuité toutes les 20 personnes)Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans et pour les Andelysiens (sur justificatif)Basse-cour et ouvrage avancé : accessibles gratuitement toute l’année.

- Tarif 2010 - 2013 : 3,15 Euros, 2015 : 3.20€

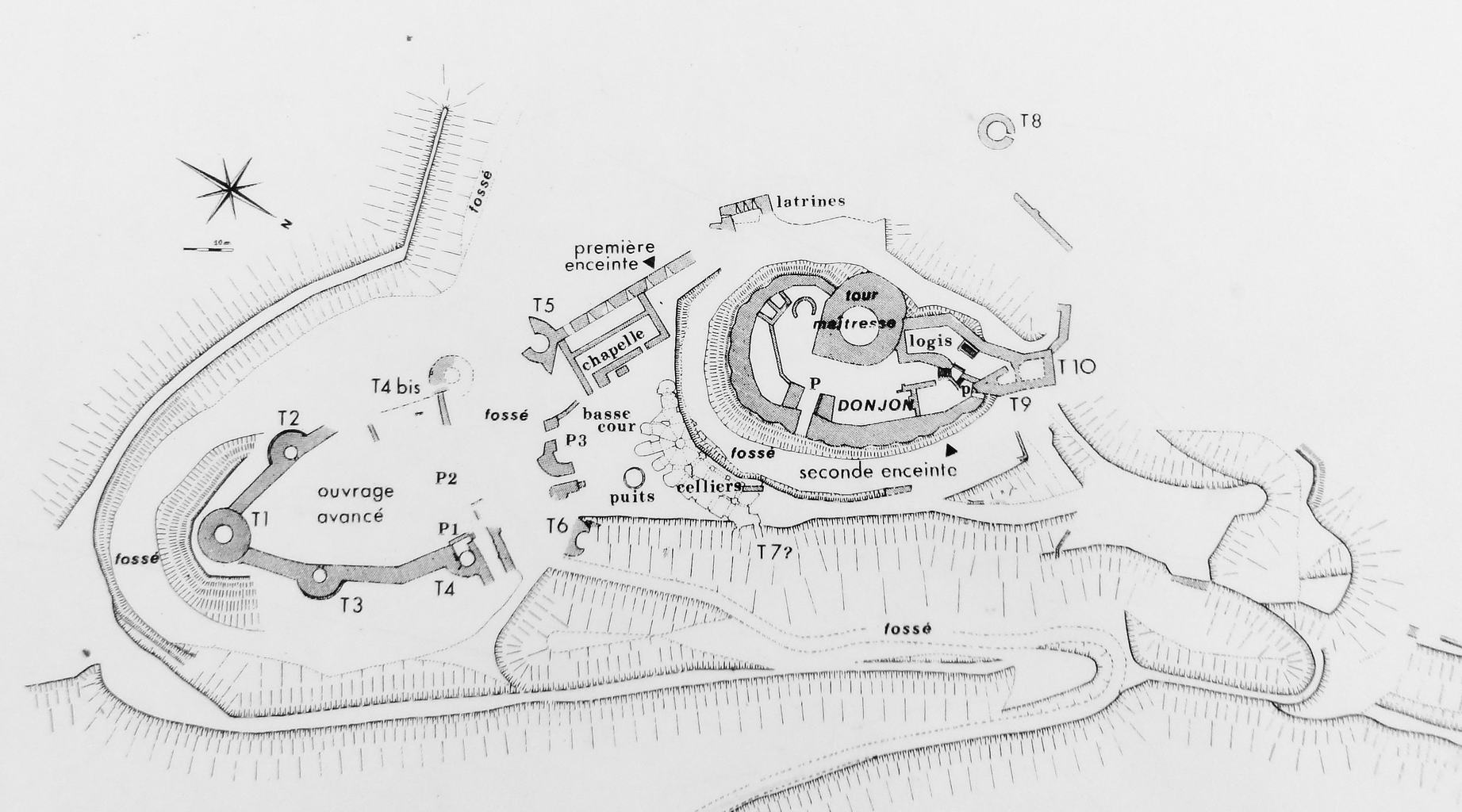

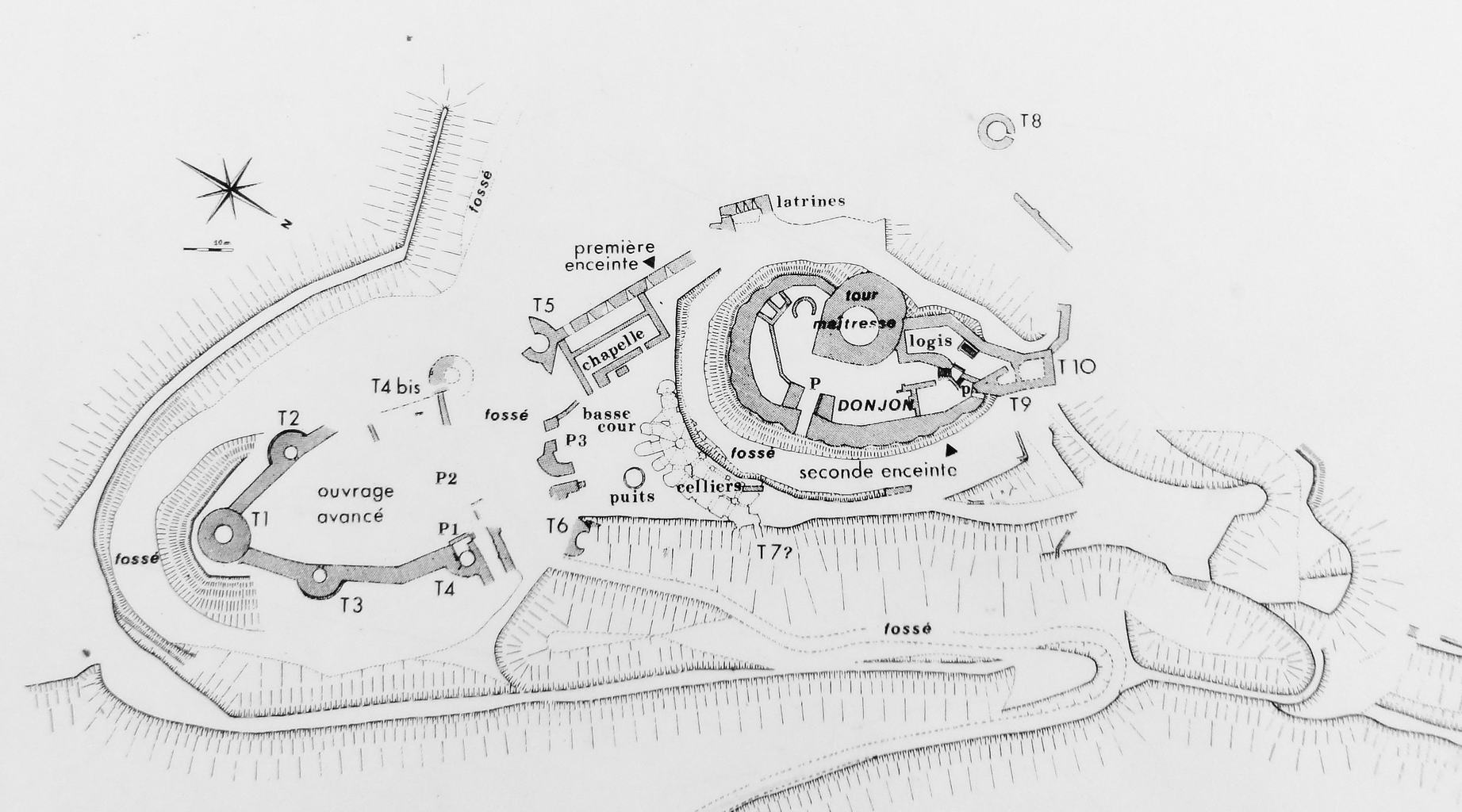

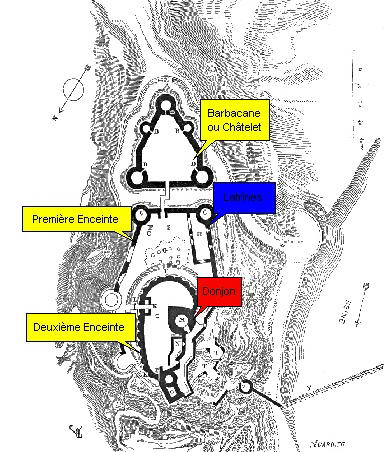

Plan du château, pancarte sur place

« Qu'elle est belle, ma fille d'un an ! » aurait dit Richard Cœur-de-Lion.

Il y a peu de châteaux en France, de cette époque du moins, qui firent autant couler d’encre et qui symbolisent parfaitement la rivalité franco-anglaise, notamment pendant la guerre de Cent-Ans.

C’est clairement un château symbolique dont l’architecture avant-gardiste donne un attrait particulier. Du haut de ses ruines, 800 ans vous contemplent.

Il fut construit par Richard Cœur de Lion pour le compte de l’Angleterre et surtout pour faire face au roi de France. D’un coût élevé pour l’époque (environ 50 000 livres), le château a une structure très en avance avec notamment une taille imposante et des formes peu communes.

Il faut souligner, qu'il n'est que le deuxième château de ce type au plan si novateur. En effet Richard Cœur-de-Lion fit aussi fait construire le Château de la Roche Fouet (déjà en construction en 1195) sur un plan très similaire que Château Gaillard. Il n'en reste cependant plus que des ruines.

Un château tel que celui ci devait apporter plusieurs impacts :

- Sécurité

- Symbole de puissance et de richesses

- Intimidation

- Dissuasion

Au vu de la taille, de son positionnement et de sa forme, il est assez clair qu’il était une forme de provocation et de symbole jouissif d’un roi à l’époque encore dans son ‘territoire’, malgré les velléités françaises.

Un symbole de provocation dont les Français de l’époque n’hésitèrent pas à relever le défi. Son nom viendrait d’une phrase dite par Richard Cœur de Lion : « Ah, ce château me parait bien gaillard ».

Une architecture avant-gardiste : construit en seulement un peu plus d’un an, avec plusieurs milliers d’ouvriers (on parle de plus de 6000 ouvriers sur place !). C'est d'autant plus une provocation que le château a été construit en violation totale avec la convention d'Issodun en 1196. Pour ce faire, le roi d'Angleterre, rusé, va échanger avec les Bénédictins de Jumièges cet emplacement contre le territoire de Conteville. L'acte d'échange a été fait le 18 janvier 1196.

L’inspiration globale pourrait venir de la croisade en Syrie à laquelle Richard Cœur de Lion avait participé.

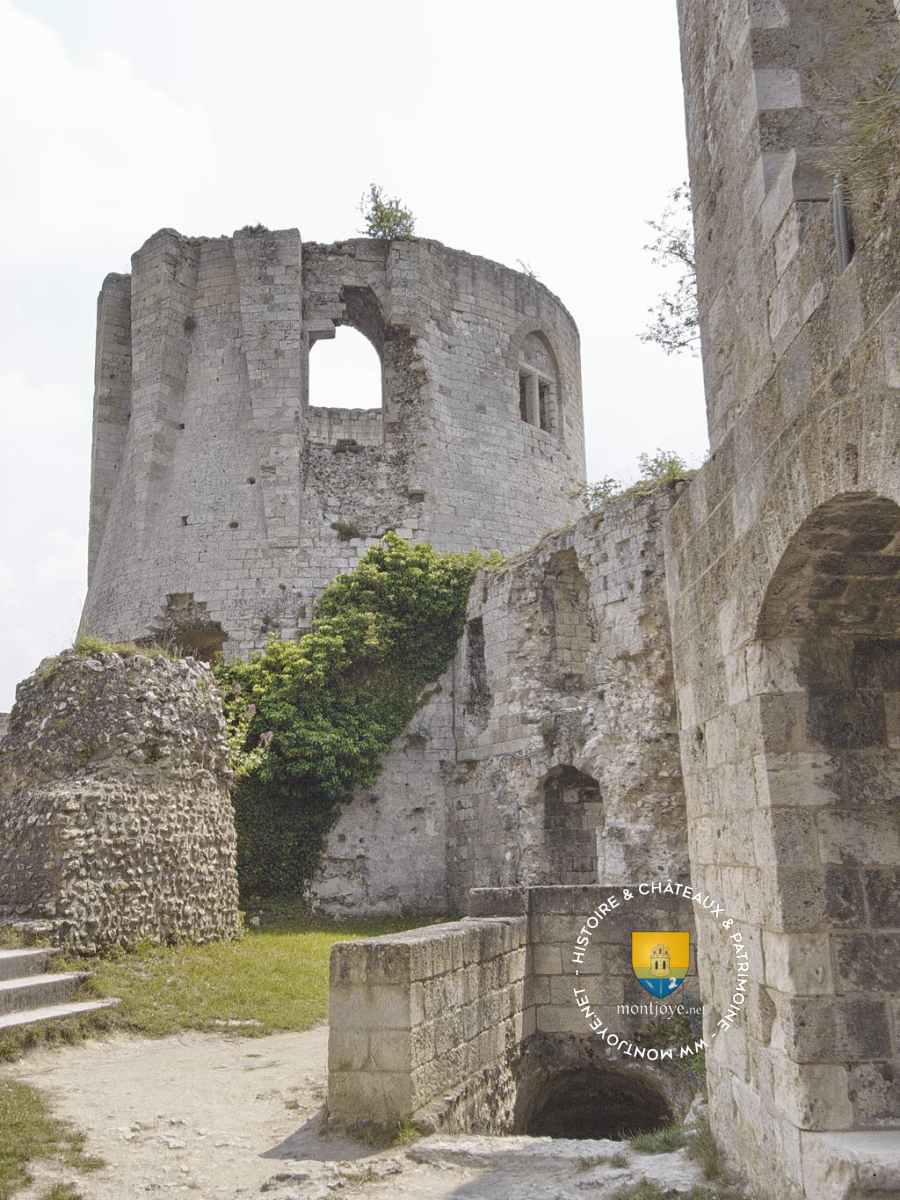

Ce qui est sûr, c’est qu’il profite d’une très large avancée en terme de technologie architecturale militaire dans le domaine des châteaux-forts. Il faut bien prendre en compte que les ruines du château actuel sont très loin d’être la taille de base du château. Rien que pour le donjon, il est arasé presque de moitié en hauteur.

Précisons aussi que le château n’est pas sur le point le plus culminant. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation : tout d’abord les portés des armes d’époque n’étaient pas suffisants pour les assaillants ou des défenseurs.

Il ne fallait donc pas trop séparer Château-Gaillard de la Seine, puisqu’il assurait également l’œil de la boucle de la Seine. Par ailleurs le château n’était pas seul sur la colline, c’est un ensemble homogène défensif prévu en grande partie dès la construction du château. Sur le plateau, existe un groupement d’avant-postes et de places fortes sur mottes. La vallée possédait déjà une défense naturelle efficace via des marécages, entourés des bourgs fortifiés des Andelys. Sur l’autre rive et sur l’île, un ensemble de fortifications et de pièges pour tout navire voulant descendre ou remonter la Seine sans l’aval du château. L’objectif était donc de cloisonner efficacement l’ensemble des routes fluviales ou terrestres menant principalement vers Rouen.

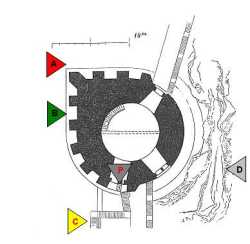

(Viollet le Duc )« La vue perspective (vue 1) du donjon du Château-Gaillard, prise du côté de la poterne, explique la disposition savante de ces mâchicoulis, composés d'arcs portés sur des contreforts plus larges au sommet qu'à la base, et naissant sur un talus prononcé très-propre à faire ricocher les projectiles, lancés par les larges rainures, laissées entre ces arcs et le nu du mur.

Le plan (vue 2) de ce donjon, pris au niveau de la poterne qui s'ouvre au premier étage, fait voir la disposition de cette poterne P, avec sa meurtrière enfilant la rampe très-roide qui y conduit et le large mâchicoulis qui la surmonte; les fenêtres ouvertes du côté de l'escarpement; l'éperon saillant A renforçant la tour du côté attaquable, et contraignant l'assaillant à se démasquer; le front B développé en face la porte du château. Le degré C aboutissait à une poterne d'un accès très difficile ménagée sur le précipice et s'ouvrant dans l'enceinte bien flanquée décrite dans l'article Château.

Le donjon, dont le pied est entièrement plein et par conséquent à l'abri de la sape, se composait d'une salle ronde à rez-de-chaussée, de laquelle il fallait descendre, d'un premier étage au niveau de la poterne P, d'un second étage au niveau des mâchicoulis avec chemin de ronde crènelé, d'un troisième étage en retraite, fermé, propre aux approvisionnements de projectiles, et d'un quatrième étage crènelé et couvert, commandant le chemin de ronde et les dehors au loin ( vue 1 ).

Du côté de l'escarpement abrupt D, qui domine le cours de la Seine (vue 2), les mâchicoulis étaient inutiles, car il n'était pas possible à des assaillants de se présenter sur ce point; aussi Richard n'en fit point établir. À l'intérieur, les divers étages n'étaient en communication entre eux qu'au moyen d'escaliers de bois traversant les planchers. Ainsi, dans ce donjon, rien de trop, rien d'inutile, rien que ce qui est absolument nécessaire à la défense. »

• Résistance à un état de siège

Si le château protégeait efficacement l’ensemble des Andelys (Andeli), il fallait aussi résister à tout siège, dans l’attente d’éventuels renforts. Le fait que la forteresse soit immense, permettait d’accueillir un grand nombre de combattants. Encore fallait-il assurer une logistique importante qui se situait en deux points essentiels :

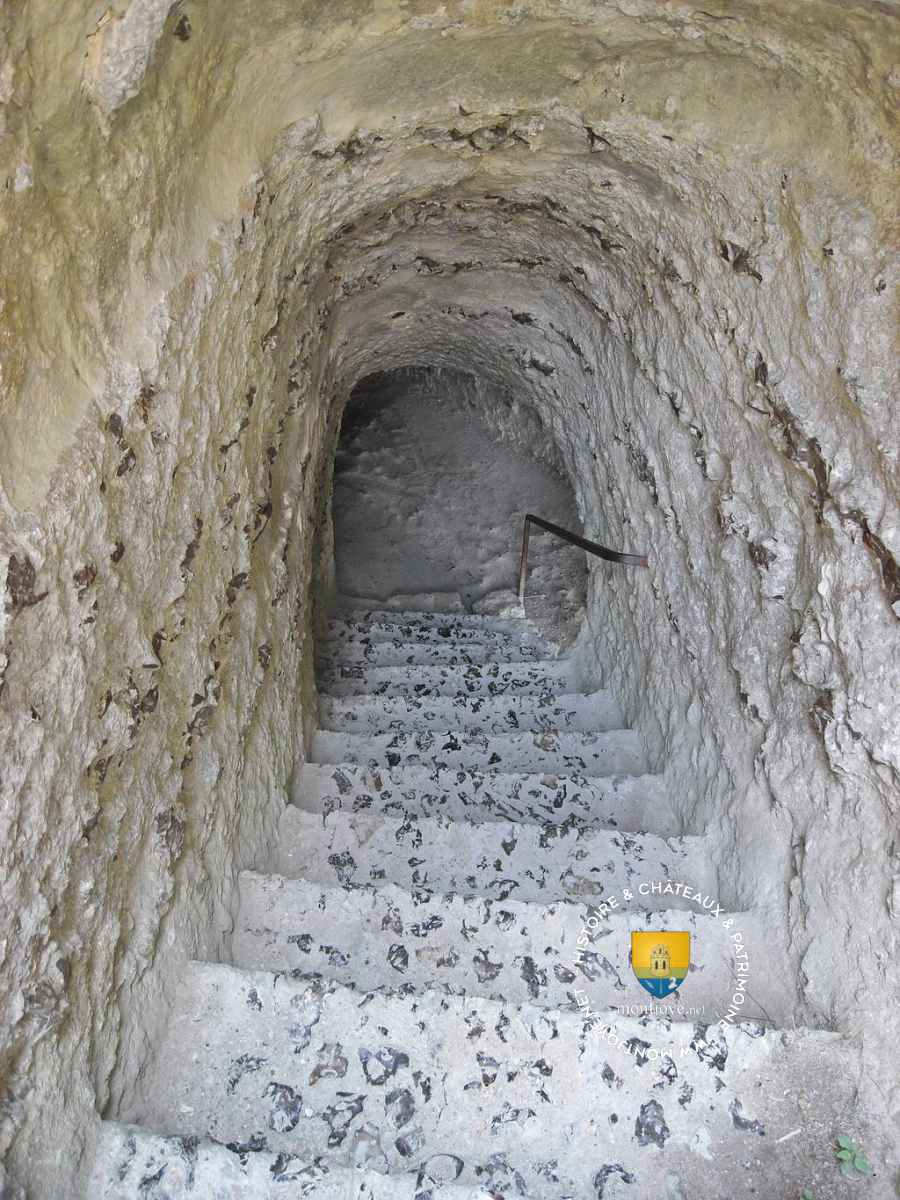

1) L’eau : grâce au puits de plus de cent mètres de profondeur, l’eau ne manquait pas…à moins comme les Français à une époque que la corde cède et ne permette plus le ravitaillement obligeant les assiégés à laisser la place…après plus d’un an et demi de siège….Le puits en chiffre : 100 mètres de profondeur, 2.40 m de diamètres et 452m3 extrait et plus de 413 tonnes de déblaies. Il faut rappeler que ce puits fut creusé il y a plus de 800 ans ! à coup de pioche …. Il fallut plusieurs mois pour y arriver, avec un courage plutôt important vu la profondeur et les matériaux de l’époque.

2) La nourriture : le château bénéficiait de ‘frigos’ naturels creusés à même les roches de calcaires, permettant dans de bonnes conditions pour l’époque d’emmagasiner suffisamment de nourriture pour tenir des mois de sièges….ils furent en grande partie largement utilisés.

• Les combats du château

Son emplacement géographique, sa disposition en faisait une cible de choix pour tout envahisseur qui se respectait

Philippe-Auguste et Château-Gaillard

Situé à 120 mètres d'altitude, le château rayonnait au dessus de la Seine, Château Gaillard était sans contestation un château imposant. Le traité de Gaillon, le 14 janvier 1196, entre Richard Cœur-de-Lion et Philippe-Auguste, permet au roi de France de prendre aux Anglais des endroits tactiques avec un objectif stratégique : prendre la Normandie. C'est donc Vernon, Ivry la Bataille, Nonancourt, Neuf Marché qui passèrent aux mains des Français. Ces châteaux sont à la lisière des frontières Anglo-Normandes. Pour Le roi d'Angleterre, la situation de l'Andelys était doublement intéressant : il empêche la communication des navires de commerces français entre Paris et Rouen. Richard Cœur-de-Lion s'empara donc de ce territoire à l'archevêque de Rouen, ce qui rendit caduque le traité de Gaillon.

Après une trêve, liée principalement au fait que les deux rois voulaient partir en guerre sainte dans de bonnes conditions, la rivalité entre les deux rois s'accéléra. Au point d'avoir des rhétoriques tout à fait politiciennes si je puis dire.

Philippe-Auguste aurait dit un jour ' je la prendrai, fussent ses murs en fer !' ...

Richard Cœur-de-Lion répliqua ' je la défendrai , fussent ses murs en beurre ! '.

Les évènements se précipitèrent à la mort du roi d'Angleterre, le 6 avril 1199, à Châlus dans le Limousin, tué par un arbalétrier.

Une guerre d'usure

Avant d’encercler Château-Gaillard, Philippe Auguste entreprit une série de conquêtes stratégiques. Il prit d’abord les forts de Longchamps, Mortemer, La Ferté-Saint-Samson et Lyons. En juillet 1202, Gournay tomba à son tour. Sur la rive gauche de la Seine, les places fortes de Conches-en-Ouche et du Vaudreuil furent également prises. En août 1203, ce fut le tour du château de Rondepont, situé à proximité de Château-Gaillard.

Le roi de France s’empara ensuite de la presqu’île de Bernières et ordonna la destruction des pieux enfoncés dans la Seine, qui bloquaient le passage des navires. Simultanément, ses troupes lancèrent un assaut sur le fort situé sur l’île, qui céda rapidement face aux engins incendiaires. Les habitants du village fortifié, menacés, se réfugièrent alors dans les murs de Château-Gaillard — un repli stratégique, certes, mais lourd de conséquences.

En s’emparant de tous les points forts en aval du château, Philippe Auguste isola complètement la forteresse, rendant tout renfort quasi impossible. L’arrivée massive de villageois dans l’enceinte du château provoqua une surcharge logistique : plus de bouches à nourrir, moins de temps pour résister. L’approvisionnement devint vite un cauchemar.

L’hiver 1203 s’installa. Le château tenait bon, mais Philippe Auguste choisit une stratégie d’usure. Plutôt que d’attaquer frontalement, il imposa un siège rigoureux. Les vivres vinrent à manquer en quelques mois. Le gouverneur anglais, Sir Roger de Lascy, prit alors une décision douloureuse : renvoyer plusieurs centaines de villageois pour alléger les besoins en nourriture. Cette fois, Philippe Auguste les laissa passer, estimant que ces civils affamés ne représentaient aucune menace.

Mais peu après, le gouverneur tenta une seconde évacuation de civils. Cette fois, Philippe Auguste refusa leur passage. Les malheureux se retrouvèrent coincés entre les lignes françaises et les murs du château, sans abri ni secours. Ce blocus cruel avait un objectif double : empêcher l’infiltration d’éventuels espions, et frapper un grand coup psychologique. Le roi de France montrait qu’il contrôlait désormais le destin du château. Pour les défenseurs, voir mourir les villageois qu’ils avaient tenté de protéger devait être un supplice moral. Cela révélait aussi une terrible vérité : pour le gouverneur, la position militaire comptait plus que la vie de ces civils.

Pendant trois mois, ces pauvres âmes moururent lentement, affamées, mangeant racines, herbes et chiens laissés sortir du château. Des témoignages parlent même d’un cas de cannibalisme : un nouveau-né aurait été mangé. Finalement, Philippe Auguste accepta de les laisser partir, leur offrant eau et nourriture. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Après une si longue famine, leur corps ne supporta pas une reprise brutale de l’alimentation — beaucoup périrent en mangeant.

Lassé d’attendre, Philippe Auguste décida de lancer l’assaut final.

À ce moment-là, Château-Gaillard était défendu par environ 300 hommes sous les ordres de Roger de Lascy. Ce nombre peut paraître modeste aujourd’hui, mais pour l’époque, c’était considérable. Face à eux, 6 000 soldats français. Le déséquilibre était flagrant, mais un château bien construit pouvait résister longtemps, même en infériorité numérique.

L’attaque se concentra sur la barbacane, la première ligne de défense. Les Français utilisèrent la technique de la sape : ils creusèrent sous les murs pour les faire s’effondrer. La tour céda, la barbacane fut prise, et les défenseurs se replièrent dans la première enceinte.

La suite relève presque de la légende. Certains récits prétendent que les Français pénétrèrent dans le château par les fenêtres des latrines. D’autres penchent pour la chapelle, plus accessible, construite après la structure principale. Ce qui est certain, c’est que la partie la plus vulnérable du château se trouvait côté ravin, là où étaient justement situées latrines et chapelle. Les assaillants auraient profité de la nuit pour escalader discrètement ces ouvertures, scellant ainsi le sort de la forteresse.

La première enceinte tomba, ne laissant plus que le donjon et la seconde enceinte. Mais là encore, une erreur stratégique s’imposa : le donjon, situé trop en retrait vers le ravin, ne protégeait pas efficacement la première enceinte. Elle céda elle aussi sous les coups des engins de siège et des travaux de sape.

Philippe Auguste voulait en finir vite, pour trois raisons essentielles : éviter l’arrivée de renforts anglais, ne pas immobiliser trop longtemps ses troupes, et accélérer la conquête de la Normandie.

Après sept mois de siège, Château-Gaillard tomba en 1204.

Les sièges de Château-Gaillard

Le 6 mars 1204, Philippe-Auguste après un siège de 7 mois, le château. Il ne restait qu'un peu plus de 150 assiégés : 36 chevaliers et 117 arbalétriers ou fantassins.

Pendant la dure guerre de 100 ans, plusieurs sièges s’y déroulèrent.

1417, il cèda aux Anglais après plus d’un an et demi de siège.

1429, ou début 1430 en janvier, les Français s’en emparèrent à nouveau avec le compagnon de Jeanne d’Arc, Etienne de Vignole dit La Hire

1430 : Un an plus tard, c’est à nouveau les Anglais qui en reprirent possession pour finir définitivement français par le comte de Dunois le 20 octobre 1449 après six semaines de siège .

Chronique de la Rochelle

"Bientôt après, La Hire et ses gens prirent par escalade le château de Gaillard, château très fort dans lequel Mgr de Barbazan était prisonnier. Il fut délivré et s'en vint devers le roi. Mais, quelque temps après, les Anglais vinrent assiéger le dit château, et parce qu'il n'y avait pas de vivres, le château se remit en l'obéissance du roi"

En 1591, après presque 2 ans de siège, Henri IV finit par en prendre possession et ordonna son démantèlement.

• Donjon et Prison

Comme souvent, de nombreux donjons deviennent des prisons, celui-là ne fit pas exception. On note deux prisonniers importants : Charles le Mauvais, Roi de Navarre, y est enfermé avant de s’en échapper le 9 novembre 1357. Il sera défait notamment à la bataille de Cocherel

Marguerite de Bourgogne, alors mariée à Louis X, y fut enfermée le 18 juin 1314. Morte étranglée par ses cheveux (probablement assassinée), le 15 aout 1315. Elle sera enterrée au Cordelier de Vernon en face du château de Vernon.

Cependant une autre version subsiste sur sa mort :

1ere version : voir cet article : http://www.vernon-visite.org/rf3/marguerite_bourgogne.htm

2ième versions : voir cette page : Château de Couches.

• Château-Gaillard aujourd'hui

Mâchicoulis sur arcs,

Depuis 1862, il fait partie des Monuments Historiques. G.Mencon de 1885 à 1886 fut chargé d'en faire une topographie exacte. De 1906 à 1916, et à la fin des années 50, il a bénéficié de deux grandes campagnes de restaurations. Puis en 1990, des recherches archéologiques permirent de mieux préciser la vie sous Château-Gaillard.

Réalisation VirtuHall Concept

Une vidéo en 3D plus immersive.

Tracé festonné de l'enceinte du «donjon»