- Détails

- Catégorie : Batailles

- Clics : 1803

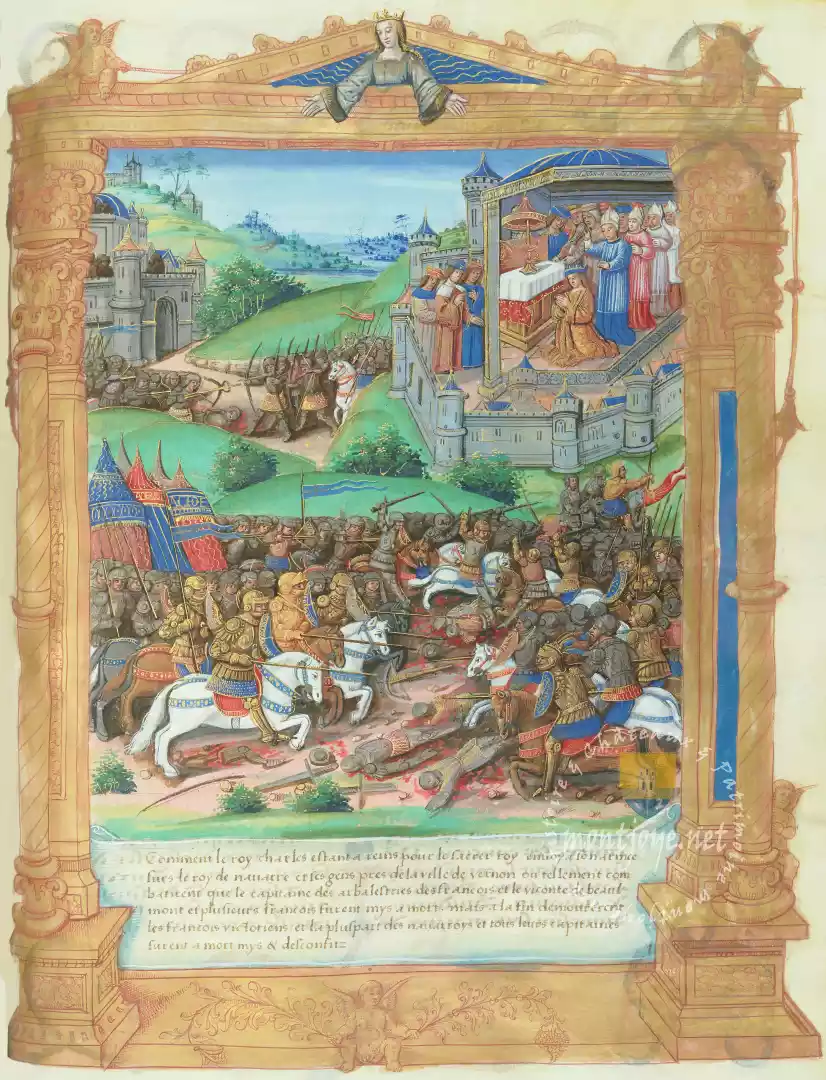

Bataille de Cocherel

Le 16 mai 1364 eut lieu la bataille de Cocherel, dans les plaines de Normandie près de Houdencourt-Cocherel. Elle fut une des batailles les plus intenses et les plus décisives de la guerre de Cent Ans, marquée par des affrontements féroces et un enchaînement de moments héroïques. Au cœur de ce chaos, une mêlée violente s’engagea autour du pennon du captal, un étendard que les forces navarraises défendaient avec une détermination sans égale.

La bataille, où l'honneur et la bravoure étaient en jeu, fit tomber de nombreux soldats des deux camps, dont des figures marquantes comme le vicomte de Beaumont, et vit la capture de plusieurs seigneurs, dont le prestigieux messire Geffroy de Roussillon. Ce fut une victoire coûteuse pour les Français, où, malgré leur triomphe, ils durent déplorer des pertes lourdes et des sacrifices.

Cette journée à Cocherel, en Normandie, ne fut pas seulement un affrontement militaire, mais un événement qui scella le destin de nombreux hommes et redéfinit le cours de la guerre. Cette bataille est aussi la mise en lumière d'un capitaine breton : Bertrand Du Guesclin !

Cocherel où le jeux du chat et de la souris !

CHAPITRE CLXX.

Comment le captal Jean III de Grailly partit d’Évreux avec une grande compagnie de gens d’armes pour combattre messire Bertrand Du Guesclin et les Français, dans le but de perturber le couronnement du roi Charles V.

Après avoir rassemblé une armée composée d’archers et de brigands à Évreux, messire Jean de Grailly, dit le captal de Buch, prépara ses troupes et confia la direction de la ville à un chevalier nommé Liger d’Orgesi. Il envoya messire Guy de Gauville à Gonches pour surveiller les environs et se mit en route avec ses hommes d’armes et archers, ayant entendu dire que les Français se déplaçaient, bien qu’il ignorait leur position exacte. Il partit donc à leur recherche, espérant les trouver, avec une armée de sept cents lances, trois cents archers et environ cinq cents autres hommes.

Parmi ses compagnons se trouvaient de nombreux chevaliers et écuyers de valeur, notamment le sire de Saux, un banneret navarrais, et l’un des plus importants chefs de son armée, un chevalier anglais nommé Jean Juiel. Parmi les autres, on comptait messire Pierre de Saquenville, messire Bertrand du Franc, le bascle de Mareuil, messire Guillaume de Gauville, et d’autres chevaliers prêts à affronter messire Bertran et ses troupes. Ils se dirigeaient vers Pacy et le Pont-de-l’Arche, convaincus que les Français allaient traverser la rivière de Seine.

Captal de Buch avait été décisif lors de la bataille de Poitiers. C'est un capitaine Gascon redouté.

Le mercredi de la Pentecôte, alors que le captal et son armée chevauchaient près d’un bois, ils rencontrèrent par hasard un héraut nommé le roi Faucon, qui venait de quitter le camp français. Le captal le reconnut immédiatement, car il était héraut au service du roi d’Angleterre, et lui demanda des nouvelles des Français. Faucon lui répondit qu’ils avaient traversé le Pont-de-l’Arche et Vernon, et qu’ils étaient proches de Pacy. Le captal lui demanda aussi qui commandait les troupes françaises et quels étaient leurs effectifs. Le héraut lui répondit que les Français étaient environ mille cinq cents combattants, dirigés par messire Bertran du Guesclin et d’autres chefs notables, dont le comte d’Auxerre, le vicomte de Beaumont, et plusieurs seigneurs du royaume.

Lorsqu’il entendit le nom des chevaliers gascons, en particulier ceux du seigneur de Labreth, le captal, furieux, répliqua en ces termes : « Gascons contre Gascons, il faudra bien qu’ils se rencontrent. » Le captal, inquiet de la présence des Gascons parmi les Français, s’indigna de cette situation, d’autant plus que le seigneur de Labreth se trouvait à Paris avec le régent, le duc de Normandie, en préparation pour le couronnement du roi Charles.

Alors que le captal méditait sur cette rencontre imminente entre Gascons, Faucon lui rapporta qu’un autre héraut, envoyé par l’archiprêtre, l’attendait pour lui parler. Le captal répondit sèchement qu’il n’était pas intéressé par de telles discussions, se méfiant des intentions de l’archiprêtre, qu’il considérait comme un traître potentiel. Lorsque le héraut François tenta de le convaincre, le captal maintint fermement sa position, ne voulant en aucun cas discuter avec l’archiprêtre.

Ainsi, dans cette atmosphère tendue et pleine de méfiance, les manœuvres de l’un et l’autre camp annonçaient des affrontements à venir, avec pour enjeu non seulement la victoire sur le terrain, mais aussi le destin politique du royaume de France.

Préparatifs et reconnaissances, le 14 Mai 1364

CHAPITRE CLXXI.

Comment les Navarrais et les Français se mirent au courant des mouvements de l'un et l'autre et comment le captal organisa ses troupes pour la bataille.

Les Navarrais et les Français apprirent l’un et l’autre leur position grâce aux deux hérauts qui leur rapportèrent des informations. Après en avoir discuté et réfléchi, ils décidèrent de partir à la rencontre de l'ennemi.

Quand le captal (chef des Navarrais) apprit par Faucon que les Français étaient environ quinze cents soldats, il envoya aussitôt des messagers à Évreux pour prévenir le capitaine de la ville. Il lui demanda de rassembler tous les jeunes combattants disponibles et de les envoyer près de Cocherel, car il pensait bien y trouver les Français. Il était déterminé à les affronter, peu importe l'endroit où il les rencontrerait.

Quand le capitaine d’Évreux, monseigneur Leger d’Orgesy, reçut ce message, il fit immédiatement annoncer publiquement que tous ceux qui pouvaient combattre à cheval devaient rejoindre le captal sans tarder. Plus de cent vingt jeunes hommes de la ville répondirent à l'appel et partirent le rejoindre.

Ce mercredi-là, en début d’après-midi, le captal s'installa avec ses troupes sur une colline, tandis que les Français, qui cherchaient à les affronter, avancèrent jusqu’à la rivière appelée l'Iton, qui passe près d’Évreux et prend sa source près de Conches. Ils s’installèrent tranquillement dans deux grands prés le long de cette rivière.

Château de Conches en Ouche, d'où sont partis quelques renforts Anglo Navarrais.

Le jeudi matin, les Navarrais quittèrent leur campement et envoyèrent des éclaireurs en avant pour recueillir des informations sur la position des Français. Les Français firent de même. En moins de deux lieues, les éclaireurs revinrent de chaque côté avec des informations précises sur la position de l'ennemi.

Guidés par Faucon, les Navarrais avancèrent et arrivèrent sur les plaines de Cocherel vers neuf heures du matin. Là, ils aperçurent les Français en train de se préparer au combat, formant leurs lignes de bataille. Il y avait de nombreuses bannières et étendards, et ils semblaient être bien plus nombreux qu'eux. Les Navarrais s’arrêtèrent alors près d’un petit bois et les capitaines se regroupèrent pour organiser leurs troupes.

Ils formèrent trois divisions, toutes à pied, et envoyèrent leurs chevaux, leurs bagages et leurs valets se cacher dans le petit bois.

- La première division fut confiée à monseigneur Jean Juviel, qui prit sous son commandement tous les Anglais, hommes d’armes et archers.

- La deuxième division fut placée sous les ordres du captal de Buch, avec environ quatre cents combattants. Aux côtés du captal se trouvaient le sire de Saux, un jeune chevalier navarrais avec sa bannière, ainsi que messire Guillaume de Gauville et messire Pierre de Saquenville.

- La troisième division fut dirigée par trois autres chevaliers : le Basce de Mareuil, Bertrand du Franc et Sanchez Lopez, avec également environ quatre cents soldats en armures.

Une fois leurs troupes organisées, ils restèrent proches les unes des autres et prirent position sur une colline avantageuse située à leur droite, près du bois, faisant face aux Français. Ils placèrent stratégiquement le pennon (étendard) du captal dans un buisson épineux bien protégé et laissèrent soixante soldats en armures pour le défendre.

Ils choisirent ce lieu comme point de ralliement au cas où ils seraient dispersés par la force des armes. Ils décidèrent également de ne jamais quitter cette position ni de descendre de la colline, peu importe ce qui pourrait se passer. Si les Français voulaient les combattre, ils devraient venir les affronter sur cette colline.

CHAPITRE CLXXII.

Comment messire Bertran du Guesclin et les seigneurs français organisèrent leurs troupes.

Tandis que les Navarrais et les Anglais s’étaient déjà organisés sur la montagne, les Français de leur côté préparaient leurs propres batailles, en formant trois groupes et une arrière-garde.

La première bataille fut dirigée par messire Bertran du Guesclin et rassemblait tous les Bretons. Parmi les chevaliers et écuyers présents, on comptait notamment monseigneur Olivier de Mauny, monseigneur Hervé de Mauny, monseigneur Eon de Mauny (frères et neveux de messire Bertran), monseigneur Geoffroy Feiron, monseigneur Allain de Saint-Pol, monseigneur Robin de Guite, monseigneur Eustache et monseigneur Allain de La Houssoye, monseigneur Robert de Saint Père, monseigneur Jean le Boier, monseigneur Guillaume Bodin, Olivier de Quoiquen, Lucas de Maillechat, Geffroy de Quedillac, Geffroy Palen, Guillaume du Hallay, Jean de Pairigny, Sevestre Budes, Berthelot d’Angoullevent, Olivier Feiron, son frère Jean Feiron, et bien d’autres chevaliers et écuyers que je ne peux tous nommer. Cette bataille avait pour mission de rejoindre celle du captal de Buch.

La deuxième bataille fut dirigée par le comte d’Aucerre, accompagné des gouverneurs de la bataille : le vicomte de Beaumont et messire Baudoin d’Ennequins, maître des arbalétriers. Cette bataille comptait parmi ses rangs des Français, des Normands et des Picards, ainsi que des chevaliers comme monseigneur Oudart de Renty, monseigneur Enguerran d’Eudin, monseigneur Louis de Haveskerques, et plusieurs autres barons, chevaliers et écuyers.

La troisième bataille fut dirigée par l’archiprêtre et les Bourguignons, avec lui monseigneur Louis de Châlons, le seigneur de Beaujeu, monseigneur Jean de Vienne, monseigneur Guy de Trelay, messire Hugues Vienne et plusieurs autres. Cette bataille devait se regrouper autour du bascle de Mareuil et de sa troupe.

Enfin, l’arrière-garde était entièrement composée de Gascons. Messire Aymon de Pommiers, monseigneur le soudich de l’Estrade, messire Perducas de Labreth et monseigneur Petiton de Curton étaient les leaders de cette troupe. Ces chevaliers gascons, après avoir bien réfléchi, se rendirent compte de la disposition des troupes du captal et de la position de son pennon, qui était posé sur un buisson, bien gardé par certains de ses hommes. Ils décidèrent de concentrer leur attaque sur ce pennon, pensant que s'ils parvenaient à le prendre, cela affaiblirait considérablement leurs ennemis et les mettrait en danger. Ils mirent également en place une autre stratégie qui s’avéra très utile et décisive pour leur bataille.

La Ruse !

CHAPITRE CLXXIII.

Comment les Gascons eurent une bonne idée pour capturer le captal et le retirer du champ de bataille.

L’arrière-garde était entièrement composée de Gascons, dirigée par messire Aymon de Pommiers, le seigneur de l’Estrade, messire Perducas de Labreth et messire Petiton de Curton. Ces chevaliers gascons eurent alors une idée brillante : ils se rappelèrent que le captal (leur chef ennemi) avait placé son pennon (étendard) sur un buisson, gardé par quelques-uns de ses hommes pour en faire un point de ralliement.

Ils se dirent alors : « Quand nos armées s’affronteront, il faudra que nous foncions résolument droit sur le pennon du captal et que nous fassions tout pour nous en emparer. Si nous y parvenons, nos ennemis perdront une grande partie de leur force et risqueront fort d’être vaincus. »

En plus de ce plan, les Gascons élaborèrent une autre stratégie qui leur fut très avantageuse et contribua grandement à leur victoire ce jour-là.

Peu de temps après avoir organisé leurs lignes de bataille, les chefs des seigneurs français se réunirent pour discuter longuement de la meilleure façon de tenir leur position, car ils voyaient bien que leurs ennemis avaient un avantage stratégique.

À ce moment-là, les chefs gascons mentionnés précédemment proposèrent une idée qui fut bien accueillie : « Seigneurs, nous savons que le captal est un chevalier extrêmement vaillant et expérimenté dans l’art de la guerre. Tant qu’il restera sur le champ de bataille et pourra diriger le combat, il nous causera de lourdes pertes. Nous devons donc envoyer trente de nos meilleurs hommes à cheval, les plus courageux et les plus habiles que nous ayons. Leur mission sera claire : ils ne devront se concentrer que sur une chose, atteindre le captal.

Pendant que nous attaquerons son pennon pour semer le désordre, ces trente cavaliers devront, grâce à la rapidité de leurs montures et à leur force, traverser les rangs ennemis, atteindre le captal, le capturer, puis l’emporter loin du champ de bataille sans attendre la fin du combat. Nous pensons que si nous réussissons à le capturer de cette manière, la victoire sera à nous, car ses hommes seront tellement choqués par sa capture qu’ils perdront courage. »

Les chevaliers français et bretons présents approuvèrent immédiatement ce plan, le jugeant excellent. Ils choisirent alors trente des guerriers les plus courageux et déterminés parmi leurs troupes. Ces trente hommes montèrent sur les meilleurs chevaux disponibles, les plus rapides et les plus agiles du champ de bataille, puis ils se déplacèrent sur le côté, prêts à exécuter leur mission.

Pendant ce temps, le reste des troupes resta à pied, en formation, prêt à livrer bataille comme prévu.

Où comment bien choisir son chef !

CHAPITRE CXXIV.

Comment les seigneurs de France se mirent d’accord sur le cri à lancer et sur leur chef, et comment messire Bertran fut choisi pour mener la bataille.

Après avoir organisé leurs lignes de bataille et assigné à chacun son rôle, les chefs français discutèrent longuement du cri de ralliement à utiliser pendant la bataille et de la bannière autour de laquelle ils se regrouperaient. Pendant un moment, ils envisagèrent de crier « Notre-Dame, Auxerre ! » et de faire du comte d’Auxerre leur chef pour la journée.

Cependant, le comte refusa poliment cette proposition, en expliquant : « Seigneurs, je vous remercie de l’honneur que vous me faites, mais pour l’instant, je préfère ne pas accepter. Je suis encore trop jeune pour assumer une si grande responsabilité, d’autant plus que c’est ma première vraie bataille. Il vaut mieux choisir un autre chef. Parmi nous, il y a beaucoup de chevaliers expérimentés, comme messire Bertrand, l’Archiprêtre, le maître des arbalétriers, messire Louis de Châlons, messire Aymemon de Pommiers ou messire Oudart de Renty. Ils ont tous combattu dans de nombreuses batailles et savent mieux que moi comment diriger en de telles circonstances. Je vous demande donc de m’en dispenser. »

Les chevaliers présents insistèrent : « Comte d’Auxerre, vous êtes le plus noble parmi nous, par votre rang, vos terres et votre lignée. Vous êtes donc le plus légitime pour être notre chef. »

Mais le comte resta ferme : « Je vous remercie de votre confiance, mais aujourd’hui, je préfère rester votre compagnon d’armes. Je combattrai à vos côtés, pour vivre ou mourir avec vous. Mais je ne souhaite pas exercer le commandement suprême. »

Les chevaliers se consultèrent alors pour choisir un autre chef.

Finalement, ils tombèrent d’accord sur le choix de Bertrand du Guesclin, considéré comme le meilleur chevalier présent sur le champ de bataille, non seulement pour son courage, mais aussi pour son expérience dans l’art de la guerre. Ils décidèrent donc que le cri de ralliement serait « Notre-Dame, Guesclin ! » et que Bertrand du Guesclin commanderait les troupes ce jour-là.

Tout étant en place, avec chaque seigneur sous sa bannière ou son pennon, les Français observaient leurs ennemis postés sur la colline, bien retranchés. Les Navarrais et les Anglais avaient clairement l’intention de garder cette position avantageuse, ce qui contrariait fortement les Français. Le soleil montait déjà haut dans le ciel, rendant la chaleur accablante et pénible pour les soldats qui n’avaient ni vin ni provisions, sauf quelques seigneurs avec de petits flacons de vin vite vidés.

Les Français n’avaient pas prévu une attente aussi longue, pensant que la bataille commencerait rapidement après leur arrivée. Mais les Navarrais et les Anglais utilisaient toutes les ruses possibles pour retarder l’affrontement, ce qui épuisait les Français à cause de la chaleur et du manque de ravitaillement.

Voyant cela, les chefs français se réunirent à nouveau pour décider de la marche à suivre : fallait-il attaquer leurs ennemis retranchés ou non ? L’opinion était divisée. Certains voulaient les affronter immédiatement, estimant qu’il serait honteux de reculer après avoir attendu si longtemps. D’autres, plus prudents, faisaient remarquer que les attaquer en position de force sur la colline serait trop risqué et pourrait entraîner une défaite certaine.

De leur côté, les Navarrais observaient les mouvements des Français et disaient : « Regardez-les, ils vont bientôt nous attaquer, c’est certain. »

Des chevaliers normands, prisonniers des Anglais et des Navarrais, mais libres de se déplacer car on leur faisait confiance à cause de leur serment de ne pas se battre contre les Français, rapportèrent alors aux chefs français : « Seigneurs, il faut prendre une décision rapidement. Si la bataille n’a pas lieu aujourd’hui, vos ennemis seront renforcés demain par l’arrivée de messire Louis de Navarre avec trois cents lances. »

Ces informations poussèrent fortement les Français à envisager de combattre les Navarrais le jour même, malgré les difficultés. Ils se préparèrent à lancer l’assaut à plusieurs reprises, mais chaque fois, les plus sages parmi eux conseillèrent d’attendre un peu pour voir si leurs ennemis bougeraient de leur position avantageuse.

Pendant ce temps, de nombreux soldats français souffraient terriblement de la chaleur. Le soleil était au plus haut, ils n’avaient pas mangé de la matinée et leurs armures surchauffées leur pesaient lourdement. Certains disaient même : « Si nous attaquons cette colline maintenant, avec la fatigue et la chaleur, nous serons vaincus à coup sûr. Retirons-nous pour aujourd’hui et préparons un meilleur plan pour demain. »

Ainsi, les chefs français étaient partagés, incertains de la meilleure stratégie à adopter face à un ennemi solidement retranché et bénéficiant de conditions plus favorables.

Quand les chevaliers français, chargés de diriger leurs troupes avec honneur, virent que les Navarrais et les Anglais ne quittaient pas leur position fortifiée, et que le soleil était déjà haut dans le ciel, ils commencèrent à s'inquiéter. Ils écoutaient aussi les informations apportées par des prisonniers français revenus du camp navarrais et voyaient que leurs soldats souffraient beaucoup de la chaleur. Cela les mettait dans une situation difficile.

Conseil de guerre !

Ils décidèrent alors de tenir un nouveau conseil, dirigé par Bertrand du Guesclin, leur chef respecté. « Seigneurs, dit-il, nos ennemis cherchent à nous fatiguer et espèrent que nous les attaquerons dans leur position avantageuse. Mais ils ne bougeront pas de là, à moins qu’on ne les y force par une ruse. Voici mon plan : faisons semblant de battre en retraite, comme si nous abandonnions l'idée de combattre aujourd’hui. De toute façon, nos soldats sont épuisés par cette chaleur accablante. Nous enverrons nos valets, nos équipements et nos chevaux traverser le pont pour rejoindre nos campements, en faisant bien attention à rester organisés et disciplinés. Nous resterons en embuscade sur les flancs, prêts à observer leurs mouvements. Si vraiment ils ont envie de se battre, ils descendront de leur colline pour nous attaquer en terrain ouvert. Dès que nous verrons leur mouvement, nous pourrons faire demi-tour et les affronter dans de meilleures conditions. »

Tout le monde approuva cette stratégie. Chaque chef retourna alors auprès de ses troupes, sous sa bannière ou son pennon, prêt à suivre ce plan. Les trompettes sonnèrent, et les Français firent semblant de se retirer. Ils ordonnèrent à leurs valets et écuyers de traverser le pont avec les équipements, et beaucoup le firent, suivis même par quelques soldats d’apparence découragée.

16 mai 1364, les Anglo Navarrais attaquent !

Quand Jean Juviel ( ou Jouel selon les écrits et les versions ), un chevalier fougueux et avide de combat, vit ce mouvement, il s’écria auprès du Captal : « Sire, regardez ! Les Français fuient ! Descendons vite pour les attaquer ! »

Mais le Captal répondit prudemment : « Jean, ne sois pas trop sûr de toi. Des hommes aussi valeureux ne fuient pas de cette manière. C’est sûrement un piège pour nous attirer en terrain découvert. »

Cependant, Jean Juviel était trop impatient. Il s’écria : « En avant ! Que ceux qui m’aiment me suivent, je pars au combat ! »

Épée à la main, il mena son groupe hors de la colline, suivi par une partie de ses hommes. Voyant cela, le Captal réalisa que Jean Juviel avait agi sans attendre ses ordres. Ne voulant pas le laisser combattre seul, il s’écria à son tour : « Allons ! Descendons de la colline, Jean Juviel ne se battra pas sans moi ! » Et il chargea en tête, son épée brandie.

Quand les Français, toujours en embuscade, virent que leurs ennemis avaient quitté leur position avantageuse et descendaient en plaine, ils se réjouirent et dirent : « Voilà ce que nous attendions toute la journée ! »

D’un seul élan, ils se retournèrent en criant : « Notre-Dame, Guesclin ! » et se lancèrent à l’assaut des Navarrais, bannières en tête. La bataille s’engagea violemment, avec tous les soldats à pied.

Jean Juviel se précipita en avant, l’épée levée, et attaqua la division des Bretons commandée par Bertrand du Guesclin. Il montra un grand courage et prouva sa valeur au combat.

La mêlée fut féroce, les chevaliers et écuyers s’affrontant violemment sur la plaine. Les Navarrais et Anglais criaient : « Saint-George, Navarre ! » tandis que les Français répondaient : « Notre-Dame, Guesclin ! »

Du côté français, plusieurs chevaliers se distinguèrent, notamment Bertrand du Guesclin, le jeune comte d’Auxerre, le vicomte de Beaumont, Baudouin d’Ennequins, Louis de Châlons, Antoine de Beaujeu, Louis de Havesquierque, Oudard de Renty et Enguerran d’Eudin.

Les Gascons, quant à eux, combattaient à part sous le commandement de chevaliers comme Aymon de Pommiers, Perducas de Labreth, le Soudich de l’Estrade et d'autres. Ils se dirigèrent directement contre les troupes du Captal, leur principal adversaire.

Le combat fut intense, avec de violents corps-à-corps et des démonstrations de bravoure de part et d’autre.

Pour être juste dans le récit de cette bataille, il faut expliquer pourquoi l’Archiprêtre, pourtant un grand capitaine présent ce jour-là, n’est pas mentionné dans les combats. Dès qu’il vit que l’affrontement était inévitable, il quitta discrètement le champ de bataille avec un seul écuyer. Avant de partir, il ordonna à ses hommes de rester et de se battre jusqu’au bout. Il leur expliqua : « Je ne peux pas combattre aujourd’hui contre ceux qui sont de l’autre côté. Si on vous demande où je suis, répondez ce que je viens de vous dire. » Puis, il traversa la rivière, laissant ses troupes derrière lui.

Ni les Français ni les Bretons ne remarquèrent son absence, car ils voyaient toujours sa bannière sur le champ de bataille et croyaient qu’il combattait à leurs côtés.

Revenons maintenant à la bataille elle-même, qui fut acharnée et pleine d’exploits de bravoure des deux côtés.

Dès le début de la bataille, lorsque Jean Juviel descendit de la colline suivi de toutes ses troupes aussi vite qu'elles le pouvaient, y compris le Captal et ses hommes, ils pensaient déjà avoir remporté la victoire. Mais les choses ne se passèrent pas du tout comme prévu. Quand ils virent que les Français s’étaient réorganisés avec discipline, ils comprirent immédiatement qu’ils avaient fait une erreur. Pourtant, en guerriers courageux, ils ne se laissèrent pas déstabiliser et décidèrent de se battre vaillamment pour renverser la situation.

Incertitude de guerre !

Ils reculèrent un peu pour se regrouper, puis s’ouvrirent pour laisser passer leurs archers placés à l’arrière. Une fois en première ligne, les archers se déployèrent et commencèrent à tirer de toutes leurs forces. Mais les Français étaient si bien protégés par leurs armures et leurs boucliers qu’ils ne souffrirent presque pas de cette attaque, et cela ne les empêcha pas de continuer le combat. Ils chargèrent alors les Navarrais et les Anglais à pied, et les deux camps s’affrontèrent avec une grande détermination.

Le combat fut extrêmement brutal, avec des soldats des deux côtés qui arrachaient les lances, les haches et les armes de leurs adversaires par la force ou en luttant corps à corps. Ils se capturaient mutuellement, se faisaient prisonniers, et se battaient si férocement qu’ils en venaient à se battre main à main avec un courage exceptionnel. La mêlée était si dense et dangereuse qu’il y eut un grand nombre de morts et de blessés des deux côtés, car personne ne faisait de quartier.

Les Français durent se battre sans relâche, car ils faisaient face à des ennemis déterminés et audacieux. Chacun d'eux devait donner le meilleur de lui-même pour survivre, protéger sa position et saisir les occasions qui se présentaient, sinon ils risquaient d'être tous vaincus. Les Picards et les Gascons, en particulier, se montrèrent très courageux et accomplirent de nombreux exploits durant cette bataille.

Maintenant, parlons des trente chevaliers d’élite qui avaient pour mission de capturer le Captal. Montés sur de puissants chevaux de bataille, ils n’avaient qu’un seul objectif en tête : atteindre le Captal. Se frayant un chemin à travers les lignes ennemies grâce à l’aide des Gascons qui les soutenaient, ils foncèrent droit vers lui.

Le Captal se battait alors vaillamment avec une grande hache, frappant si fort que personne n’osait s’approcher de lui. Mais les trente chevaliers, sachant parfaitement ce qu’ils avaient à faire et sans craindre le danger, l’entourèrent soudainement. Ils le saisirent de force et l’immobilisèrent avant de l’emporter hors du champ de bataille.

À cet instant, un grand chaos éclata autour d’eux. Tous les soldats convergèrent vers l’endroit où le Captal avait été capturé. Ses hommes, furieux et désespérés, criaient : « À la rescousse du Captal ! » Mais malgré leurs efforts, ils ne purent rien faire pour le libérer. Le Captal fut emmené en captivité en dépit de tous leurs cris et tentatives de sauvetage.

À ce moment-là, personne ne savait encore de quel côté la victoire allait pencher.

La Victoire !

Dans cette mêlée chaotique où tout le monde se battait violemment, les Navarrais et les Anglais tentaient de suivre les traces du Captal, qu'ils voyaient emporté devant eux. Ils semblaient comme enragés en voyant leur chef capturé. De leur côté, messire Aymon de Pommiers, messire Petiton de Courton, le soudich de l’Estrade, ainsi que les hommes du seigneur de la Breth, décidèrent d’attaquer l’étendard du Captal, qui avait été planté dans un buisson et servait de point de ralliement aux Navarrais.

Un terrible combat éclata à cet endroit, car l’étendard était bien défendu par de vaillants guerriers, notamment messire le bascle de Marueil et messire Geffroy de Roussillon. On y vit de nombreux exploits de bravoure, des prises d'otages, des tentatives de libération, ainsi que beaucoup de blessés et de morts. Finalement, les Navarrais, qui protégeaient l’étendard près du buisson, furent repoussés par la force des armes. Le bascle de Marueil fut tué ainsi que plusieurs autres combattants, et messire Geffroy de Roussillon fut capturé par Aymon de Pommiers. Les autres furent soit tués, soit faits prisonniers, soit repoussés si loin qu’il ne restait plus personne autour du buisson lorsque l’étendard du Captal fut arraché et jeté à terre.

Pendant que les Gascons menaient cet assaut, les Picards, Français, Bretons, Normands et Bourguignons se battaient avec acharnement ailleurs sur le champ de bataille. Ils en avaient bien besoin, car les Navarrais les avaient repoussés. Le vicomte de Beaumont fut tué dans cette mêlée, ce qui fut une grande perte car il était jeune et prometteur. Ses hommes réussirent à peine à l'extraire de la bataille pour le protéger.

D’après ceux qui ont participé à cette bataille, c’était l’un des combats les plus violents qu’on ait jamais vus avec si peu de soldats. Les deux camps se battaient à pied, au corps à corps, s’agrippant les uns aux autres et utilisant toutes les armes possibles. Les coups de hache étaient si violents que tout le monde en restait stupéfait.

Messire Petiton de Courton et le soudich de l’Estrade furent grièvement blessés et ne purent plus combattre de toute la journée. Quant à messire Jean Juviel, qui avait déclenché la bataille en attaquant courageusement les Français, il se battit vaillamment sans jamais reculer. Mais il fut finalement gravement blessé à plusieurs endroits et capturé par un écuyer breton sous les ordres de Bertrand du Guesclin.

Pendant ce temps, le sire de Beaujeu, messire Louis de Châlons, les hommes de l’archiprêtre, ainsi qu’un grand nombre de chevaliers et d’écuyers de Bourgogne se battaient de leur côté contre un groupe de Navarrais et les troupes de Jean Juviel. Les Français n’avaient pas l’avantage, car leurs adversaires se montraient d'une résistance acharnée. Bertrand du Guesclin et ses Bretons firent preuve de loyauté et de courage, se soutenant mutuellement tout au long du combat.

Ce qui fit basculer la bataille en faveur des Français fut la capture du Captal au début du combat et la prise de son étendard, ce qui empêcha ses hommes de se regrouper. Les Français remportèrent finalement la victoire, mais au prix de lourdes pertes parmi leurs rangs, dont le vicomte de Beaumont, messire Baudoin d’Ennequins (le chef des arbalétriers), messire Louis de Havesquierques et plusieurs autres.

Du côté des Navarrais, un chevalier de Navarre, le sire de Saux, ainsi que beaucoup de ses hommes furent tués. Le bascle de Marueil trouva également la mort, et messire Jean Juviel mourut prisonnier le même jour. Parmi les captifs, on compta messire Guillaume de Gauville, messire de Saquenville, messire Geffroy de Roussillon, messire Bertran du Franc et bien d'autres. Peu d’entre eux réussirent à s’échapper, car presque tous furent tués ou capturés sur place.

CHAPITRE CLXXVIII.

Comment messire Bertran et les Français quittèrent Coucherel avec leurs prisonniers et se rendirent à Rouen.

Après la défaite, une fois les morts dépouillés de leurs armures, chacun s'occupait de ses prisonniers, si tant est qu’il en avait, ou s’assurait que les blessés soient pris en charge. La majorité des Français avait déjà traversé le pont et la rivière, se dirigeant vers leurs logis, tout fatigués et épuisés. Mais, dans leur lassitude, ils furent pris de court par un danger dont ils ne se méfiaient pas. Laissez-moi vous expliquer comment cela se passa.

Messire Guy de Gauville, fils de monseigneur Guillaume qui avait été pris sur le champ de bataille, était parti de Conches, une garnison navarraise. Il avait appris que des combats se préparaient, et s’était précipité pour rejoindre la bataille, espérant que les hostilités se poursuivraient le lendemain. Il voulait absolument être aux côtés du Captal, et avait autour de lui une cinquantaine de cavaliers, tous bien montés.

Messire Guy et sa troupe arrivèrent en galopant à toute vitesse jusqu’à l’endroit où la bataille avait eu lieu. Les Français, qui étaient à l’arrière et n’avaient pas pris garde à cette arrivée soudaine, furent soudainement effrayés par le bruit des chevaux et se mirent à crier : « Retournez, retournez ! Voici les ennemis ! » Cette alerte causa une grande panique parmi eux. Mais messire Aymon de Pommiers, qui était présent avec ses hommes, réconforta ses troupes. Dès qu'il aperçut les Navarrais arriver, il se replia sur la droite, fit déployer son étendard et le plaça en hauteur sur un buisson pour rassembler ses troupes.

Quand messire Guy de Gauville, qui était pressé, arriva sur la scène, il vit l’étendard de monseigneur Aymon de Pommiers, et en entendant le cri de « Notre Dame Guesclin ! », il remarqua aussi une grande quantité de morts étendus sur le sol. Il comprit immédiatement que ses troupes avaient été battues et que les Français avaient pris le contrôle de la place. Sans tenter de se battre, il fit demi-tour et poursuivit sa route sans s’arrêter, en passant assez près de monseigneur Aymon de Pommiers qui était prêt à l’accueillir si une confrontation avait eu lieu. Il continua donc sa route, probablement en direction de la garnison de Conches.

Passons maintenant aux Français et à leur manière de gérer la situation. Comme vous l’avez entendu, la journée avait été en leur faveur. Le soir venu, ils traversèrent à nouveau la rivière et se retirèrent dans leurs logis, heureux de ce qu’ils avaient accompli. Cependant, l'archiprêtre fut vivement critiqué et remis en cause lorsqu’on se rendit compte qu’il n’avait pas participé à la bataille et qu’il était parti sans en informer personne. Ses hommes firent de leur mieux pour justifier son absence.

Sachez également que les trente hommes qui avaient capturé le Captal, comme vous l’avez entendu, ne s’arrêtèrent pas. Ils continuèrent leur route et amenèrent le Captal jusqu’au château de Vernon, où il fut mis à l’abri. Le lendemain, les Français se préparèrent à partir, emballèrent leurs affaires, et prirent la direction de Rouen, en passant près de Vernon. Ils finirent par y arriver, et une partie de leurs prisonniers fut laissée à Rouen, tandis que la plupart d’entre eux repartirent vers Paris, heureux et satisfaits. Cette journée avait été une grande victoire pour eux et bénéfique pour le royaume de France.

Si les choses avaient tourné autrement, le Captal aurait fait un véritable ravage en France. En effet, il avait l’intention de se diriger vers Reims, où le duc de Normandie, qui y était déjà, l’attendait pour être couronné et consacré, accompagné de la duchesse.

La sacre de Charles V et récompenses !

CHAPITRE CLXXIX.

Comment le duc de Normandie fut très heureux de la défaite du captal et comment Charles V fut couronné roi avec grande solennité.

Les nouvelles se répandirent rapidement un peu partout que le captal avait été capturé, et que ses troupes avaient été mises en déroute. Cela apporta à messire Bertran du Guesclin une grande gloire et une renommée immense dans tout le royaume de France, et son nom fut particulièrement honoré. Les nouvelles parvinrent jusqu’au duc de Normandie, qui se trouvait à Reims. Il en fut très joyeux et rendit grâce à Dieu à plusieurs reprises. Sa cour et toutes les personnes présentes à son couronnement furent ravies et très contentes.

Ce fut le jour de la Trinité de l’année 1364 que le roi Charles V, fils aîné du roi Jean II le Bon, fut couronné et consacré roi à la grande église Notre-Dame de Reims, tout comme madame la reine, son épouse, fille du duc Pierre de Bourbon, par monseigneur Jean de Craon, archevêque de Reims. Le roi Pierre de Chypre, le duc d’Anjou, le duc de Bourgogne, le duc de Luxembourg et de Brabant, oncle du roi, le comte d’Eu, le comte de Dampmartin, le comte de Tancarville, le comte de Vaudemont, messire Robert d’Alençon, l’archevêque de Rouen et de nombreux prélats et seigneurs étaient présents, mais je ne pourrai pas tous les nommer ici, tant ils étaient nombreux.

Les festivités et les cérémonies furent grandioses, et le roi de France et la reine demeurèrent à Reims pendant cinq jours. De nombreux dons et magnifiques bijoux furent offerts aux seigneurs étrangers, dont la plupart prirent congé du roi et retournèrent dans leurs terres. Le roi de France repartit ensuite pour Paris, voyageant à un rythme tranquille et accompagné d’un grand nombre de prélats et de seigneurs, dont le roi de Chypre.

Il est difficile de décrire ou de rappeler en une seule journée d’été toutes les festivités et les réjouissances qui eurent lieu à Paris à son arrivée. La plupart des seigneurs et chevaliers qui avaient participé à la bataille de Coucherel étaient déjà revenus à Paris. Le roi leur fit un grand accueil et les reçut avec beaucoup de plaisir, en particulier messire Bertran du Guesclin, les chevaliers de Gascogne, monseigneur Aymon de Pommiers et les autres, car le sire de Labreth avait aussi assisté à son couronnement.

Source principale : Jean Froissard, texte réecrit en français plus courant avec des modifications.