- Détails

- Catégorie : Vienne - 86

- Clics : 35688

Donjon de Moncontour et la Bataille

Moncontour tire son nom du latin "Mons cum Turris" (mont avec tour). Edifié probablement par Foulque Nerra en 1040, la place forte surplombait alors des marécages rendant difficile son accès. Il est noter que le donjon de Loudun, tour de guet, fut édifiée par Henri II de Plantagenet, ce qui pourrait remettre en cause aussi la datation de construction du donjon de Moncontour. Le château a été construit pour servir d'avant poste à Mirebeau, place de guerre relativement considérable, mais également pour jouer un rôle de défense à la différence du Donjon ou Tour carrée de Loudun. D’une hauteur de 25 mètres de haut et de 12 mètres de côté, ses murs sont épais de 2m80 et d’un mètre au sommet.

Moncontour se situe dans le département de la Vienne en région Poitou-Charentes. Le donjon est un bel exemple de Donjon carré dans un excellent état. La vue est superbe et le petit village de Moncontour a fait un effort financier important en y mettant un toit afin de sauvegarder l'ensemble et de permettre la visite, rien que pour cela ça mérite une visite de soutiens d'autant que le tarif est particulièrement attractif.

voir aussi : la très belle Abbatiale ou Abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes à quelques Km, la tour de Loudun qui se visite depuis 2021 et le château de la Chapelle-Bellouin.

Informations

- Adresse : 15 rue Porte aux Dames - 86330 Moncontour

- Google Maps : Carte

- Téléphone : 05 49 98 94 94 ou 05 49 22 22 22

- Email :

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- Heures d'Ouvertures & Visites ( à titre indicatif, changement d'horaire possible, toujours se référer au site officiel avant tout déplacement ) : : du 5 juillet au 25 août 2019 : vendredi, samedi, dimanche à 16h00

- Tarifs de la visite en 2019 : 2€ ( Ancien Tarifs 2012 : 1€60 individuel - 1€ pour les groupes )

Visite guidée environ 1h - se renseigner pour les heures de visites au téléphone ou par email.

Au XIIème siècle, la place forte comportait:

- le château, dont il ne reste presque plus rien

- le donjon actuel

- la chapelle castrale, encore visible

- deux enceintes entourant l'ensemble

le château fut construit pour servir d'avant poste à Mirebeau, place de guerre relativement considérable, mais aussi un rôle de défense à la citadelle de Loudun. D’une hauteur de 25 mètres de haut et de 12 mètres de côté, ses murs sont épais de 2m80 et d’un mètre au sommet.

Architecture

On distingue deux époques différentes en observant les murs:

Dans la partie inférieur, la maçonnerie se compose d'un blocage très dur dans lequel sont noyés des rognons siliceux et des moellons grossiers de petites dimensions. Cette composition est représentative des constructions du début du XI ème siècle.

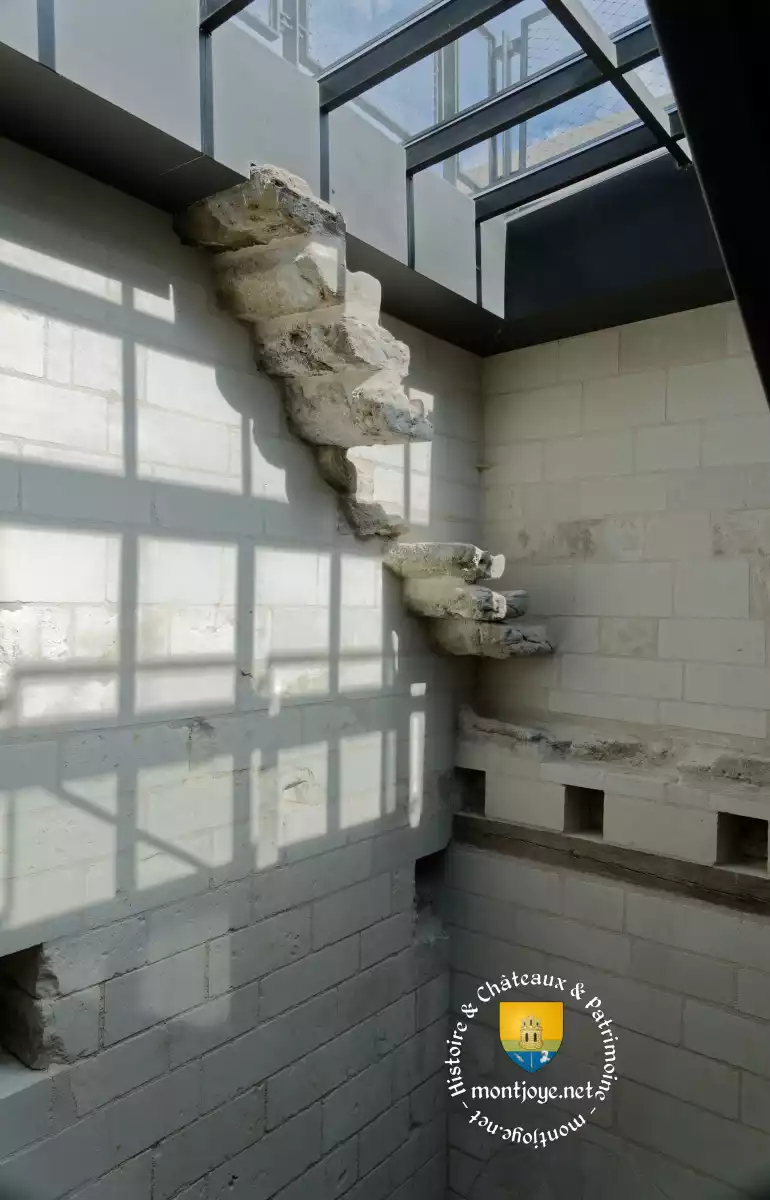

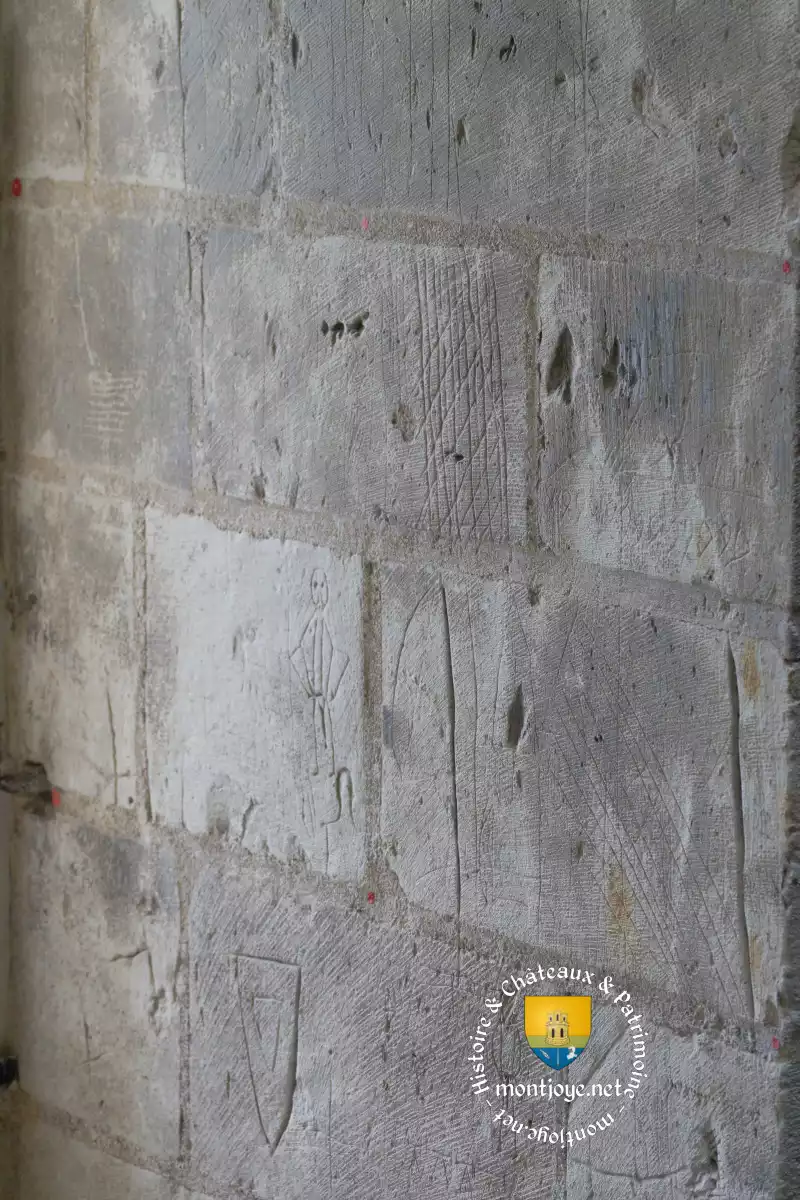

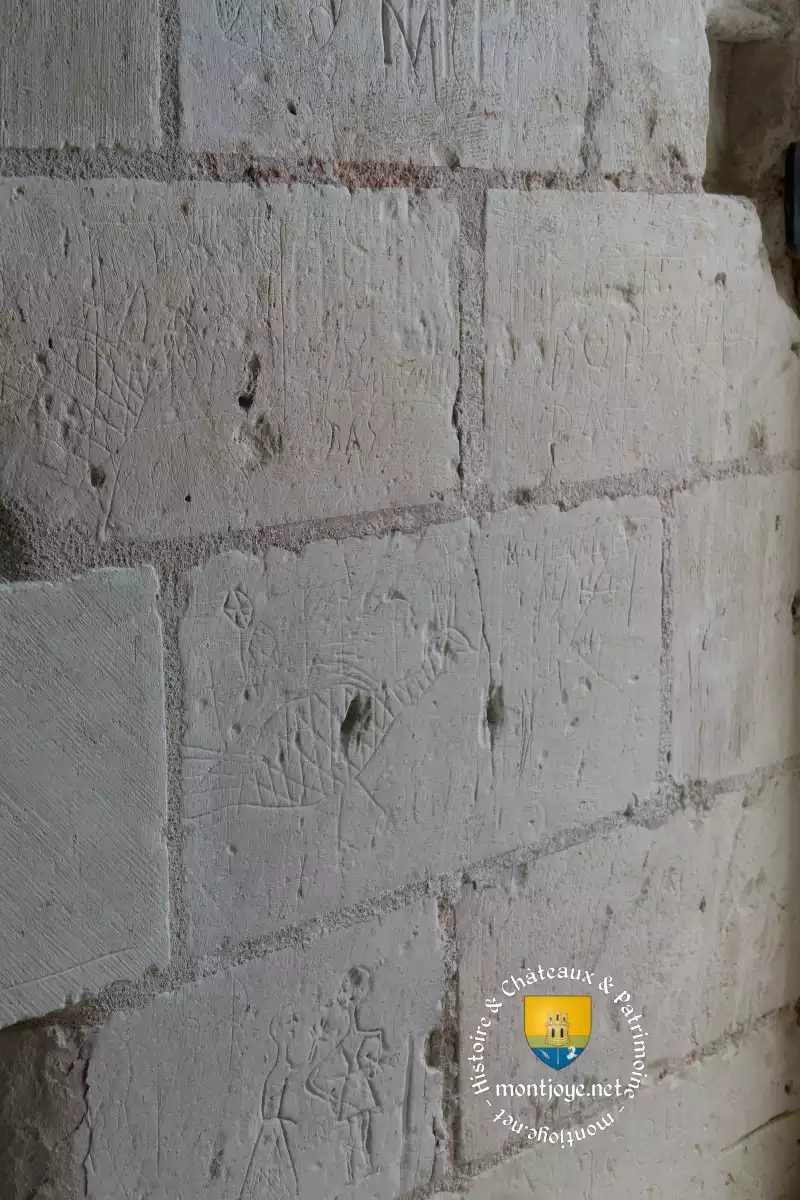

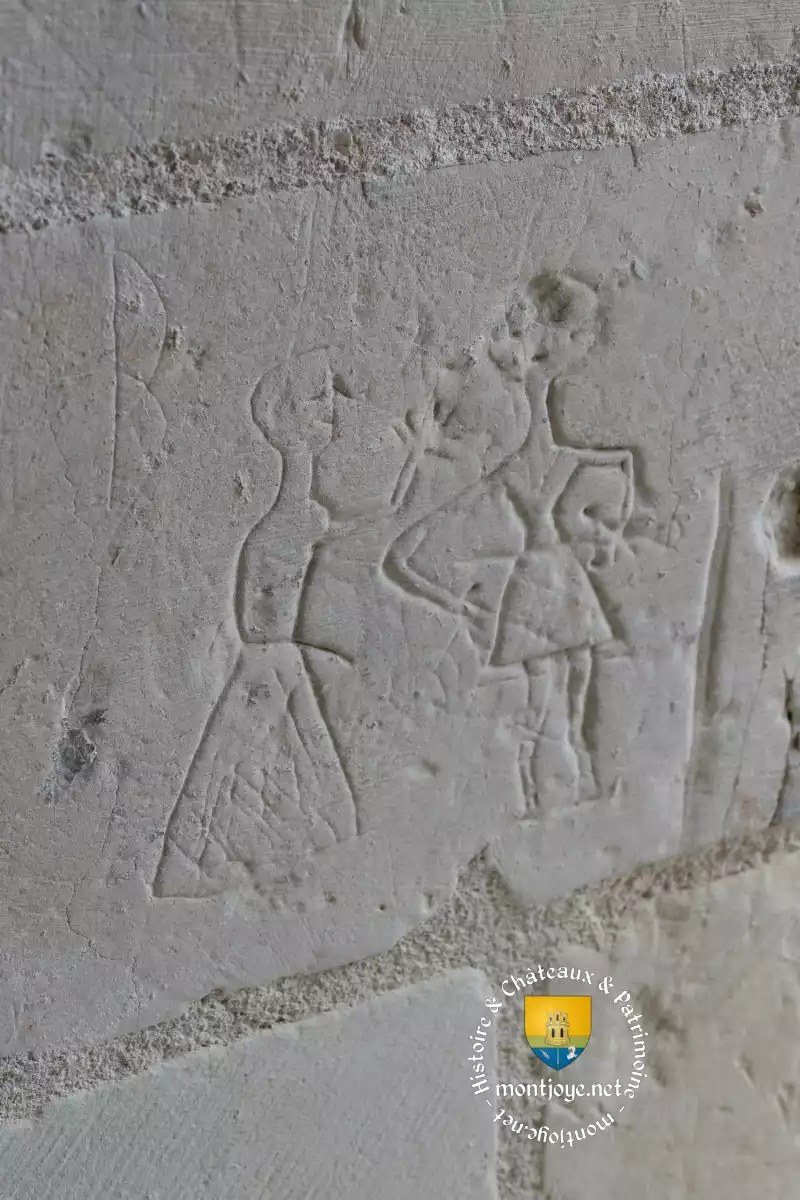

Tout le reste de la tour a été reconstruit au XIIIème siècle en pierre de moyen appareil. Il est possible que ce donjon roman soit parmi les plus anciens du Poitou. Le Donjon était divisé en 5 étages par des planchers. On y pénétrait par une porte percée dans le mur à la hauteur du premier étage, au moyen d'une échelle. Un escalier en pierre construit dans un angle desservait les étages supérieurs. L'étage inférieur n'était accessible qu'au moyen d'une trappe dans le plancher. Les rares ouvertures de ce donjon ne sont que des archères (ou meurtrières) très étroites. Sur la face Nord, on remarque trois bretèches qui servaient à lancer des projectiles sur les assaillants ou utilisée aussi comme latrines. Une cheminée fut construite au troisième étage au XIVème. Un immense arc, allant d'un paroi à l'autre fut établie postérieurement sans doute dans l'intention de consolider le donjon.

Aujourd’hui le donjon possède 4 cheminées , une à chaque étage sauf le dernier qui servait de défense avec ses machicoulis.

Restaurations:

1915: suite à un tremblement de terre un des murs de la façade est fissuré.

1988: restauration des mâchicoulis de la façade Nord touché par un obus de petit calibre

1998: restaurations

La chapelle castrale

La chapelle du château, à la fois de style roman poitevin et gothique angevin, comportait une nef à deux ou trois travées, un transept et une abside. Seuls sont conservé la première travée de la nef et le croisillon sud du transept.

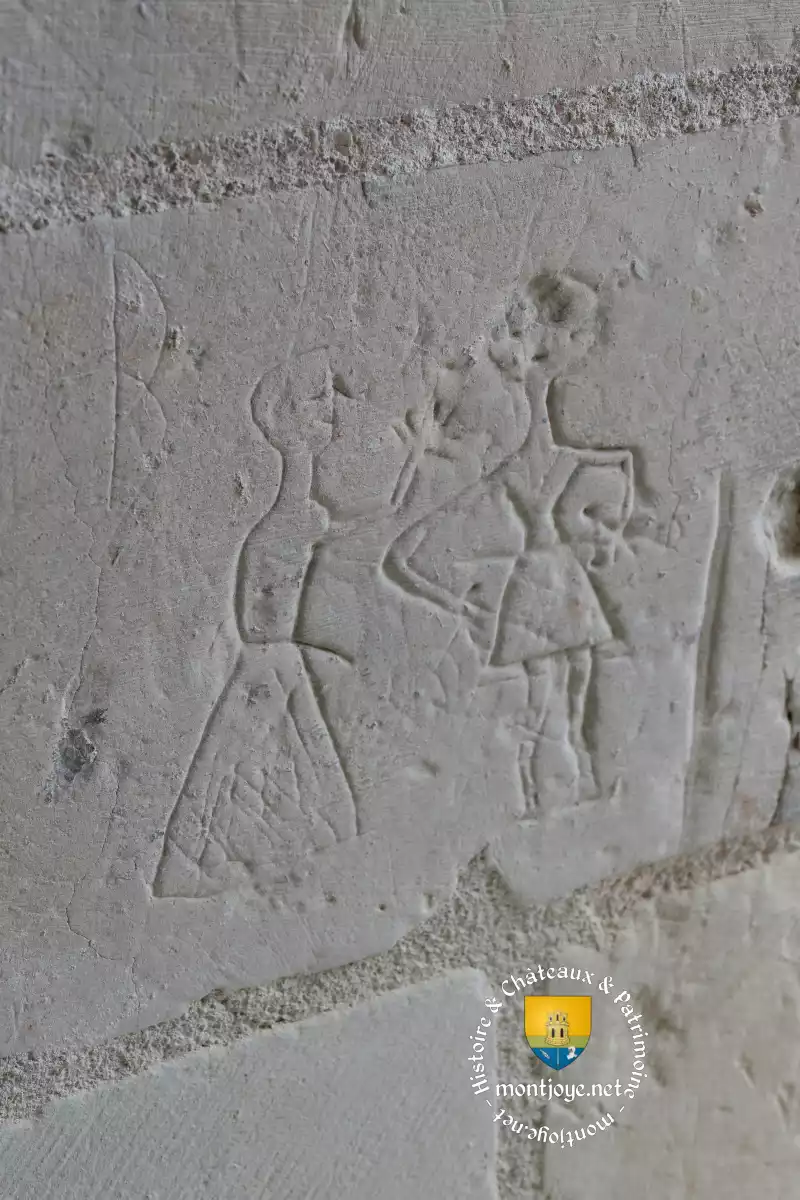

A l'intérieur des traces de décor peint subsistent, ainsi que des peintures murales du XIVème siècle en mauvais état représentant :

- la Cène

- le jugement Dernier

- l'histoire de saint Jean-Baptiste

On y observe des chapiteaux romans (l'un représentant un monstre et les autres des feuillages) qui s'apparentent à ceux des portails de l'église paroissiale. La chapelle fut détruite intentionnellement après la Révolution par un notaire qui avait acquis l'édifice comme bien national. L'orientation de la chapelle castrale est inhabituelle car normalement les églises sont orientées vers l'Ouest et ici la chapelle est orientée Nord-Ouest et Sud-Est, peut-être à cause de la configuration du terrain. La couverture (la toiture) a disparut au XVI ème siècle, suite à la bataille de 1569, entre les catholiques et les protestants.

Les batailles

- 1033 : Geoffroy Martel, fils de Foulque Nerra, livre combat contre Guillaume VI d'Aquitaine, dit Le Gros, et le fait prisonnier.

- 1201 : Jean Sans Terre, successeur du roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lion, conquit cette place forte à Geoffroy de Lusignan qui disposait d'une garnison d'une centaine d'hommes contre 3 000 anglais.

- 1204 : Philippe Auguste parvient à chasser les anglais du Poitou et reprend Moncontour.

- 1206 : Les barons poitevins redonnent Moncontour à Jean Sans Terre en contrepartie de cadeaux et d'argent.

- 1214 : Le fils de Philippe Auguste, Louis le Lion ( qui deviendra Louis VIII ), après plusieurs tentatives, attaque et reprend le château qui n'est plus que ruines.

- 1242 : le Roi Saint-Louis, Louis IX reprend Moncontour alors en pleine révolte dirigée par Raimond VII.

Le château demeure ainsi vétuste jusqu’à la guerre de 100 ans (1328-1453)

- 1371 : Après le Traité de Brétigny qui donne tout le sud-ouest de la France aux Anglais contre la liberté de Jean II le Bon, les Anglais assiègent de nouveau le château restauré et le reprennent après huit jours de combats. L'église de St-Jouin à quelques Km est pillée ainsi que les alentours.

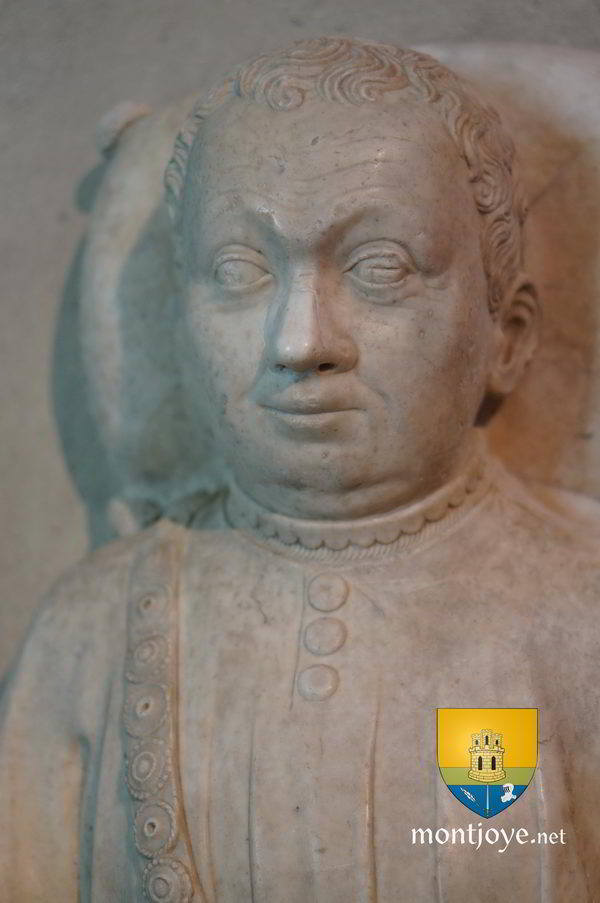

Bertrand Duguesclin, gisant dans la Basilique de Saint-Denis

- 1372 : Bertrand Duguesclin connétable de France, charge son lieutenant, Olivier de Clisson de reprendre la place aux anglais pendant qu’il libérait Montmorillon, Chauvigny et Lussac-les-Châteaux. Toutes les tentatives échouent. Alors Duguesclin décide de venir, les anglais provoquèrent Du Guesclin en pendant à un gibet un mannequin portant le blason de ce dernier.

Très humilié par cette injure, Du Guesclin aurait déclaré : « Jamais je ne dormirai dans un lit avant d’avoir pris le château de Moncontour et pendu l’anglais qui m’a outragé ! »

Au premier coup d’œil sur le château, il comprit pourquoi les précédents assauts avaient échoués : les murs d’enceinte étaient inaccessibles, il fallait d’abord combler le fossé. Avec ses mille lances, arbalétriers, archers, ses canons à poudre et ses catapultes, il prends le donjon d’assaut. Les anglais résistent grâce à “ maintes pierres gitté et balancié par dessus françois, chaude eau et vive chaux et aussi poix boulie et tonneles emplies de pierre bien taillie” Une fois ce travail achevé, il ne fallu que 6 jours pour que la garnison anglaise capitule. Ainsi, le capitaine Loiret, auteur de la diffamation, fut pendu à l’endroit même où fut érigé le mannequin.

1569 : Le Duc de Rouannais, baron de Moncontour, entreprit les premiers grands travaux d’assèchement des marais en vue de la culture céréalière.

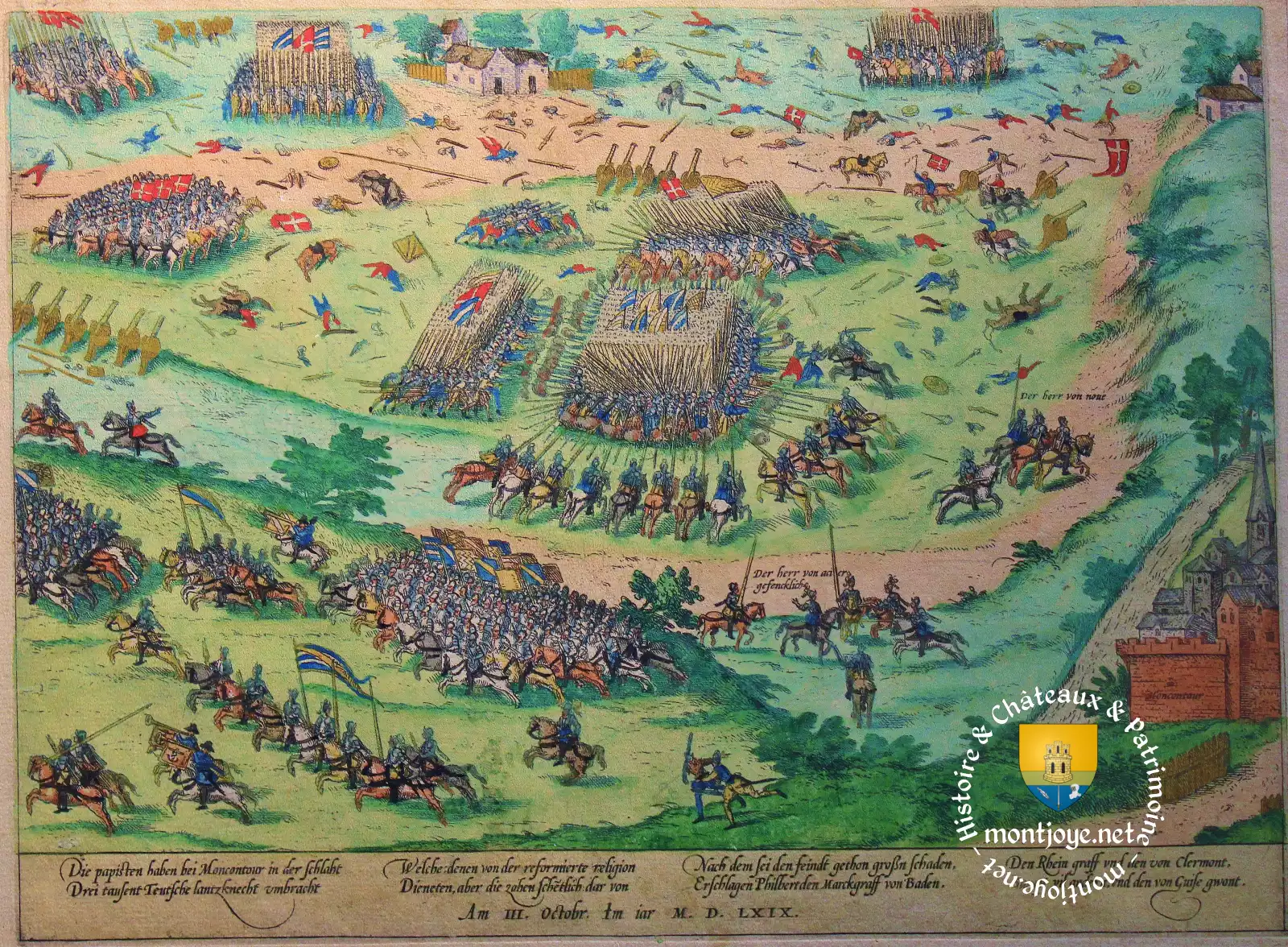

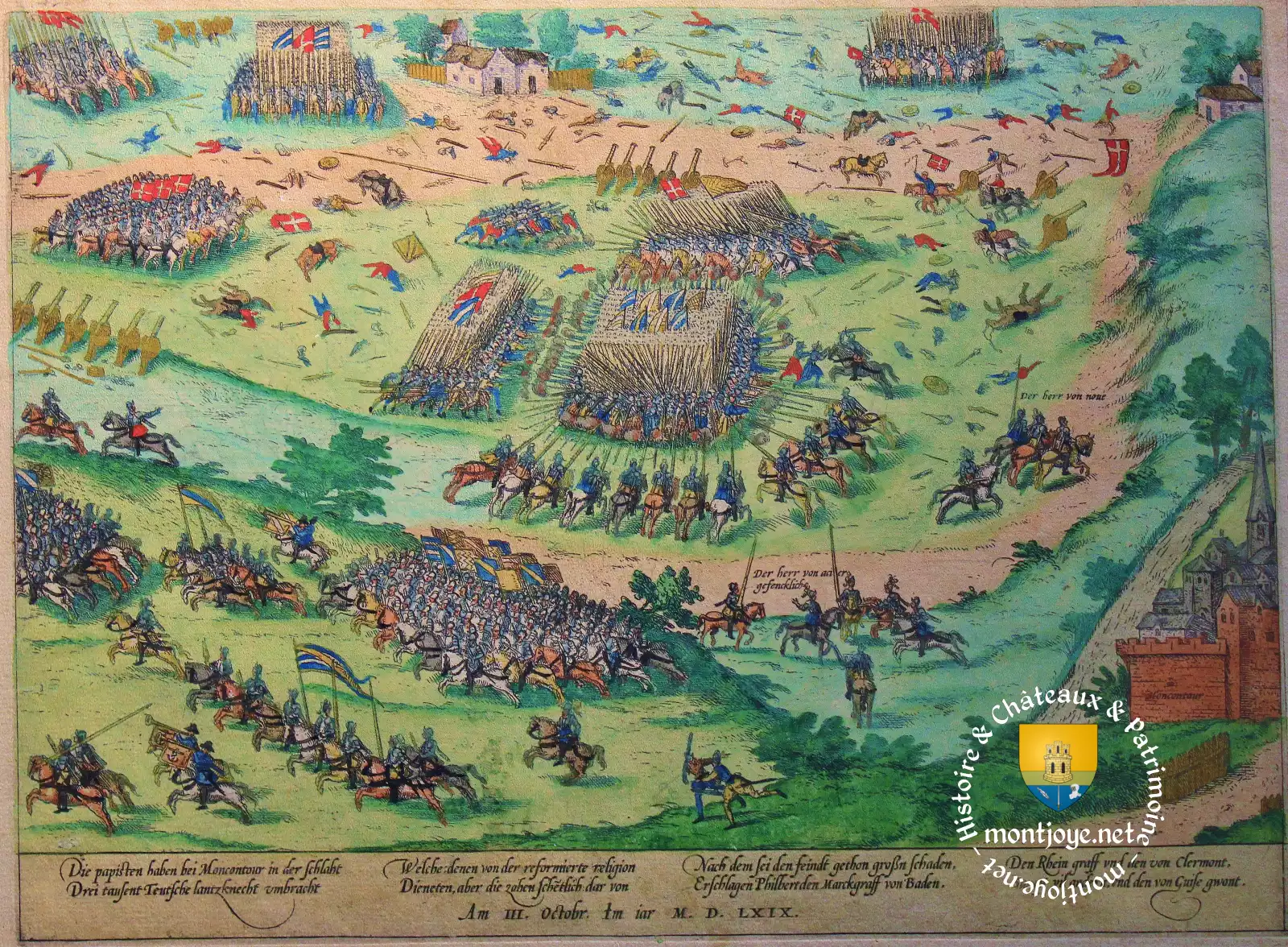

1569, bataille de Moncontour entre les protestants et les catholiques

La Bataille de Moncontour (3 octobre 1569) : Une Victoire Catholique Décisive

Guerre entre les catholiques mené par le futur Henri III et les protestants dirigés par le lieutenant Coligny. Après la défaite de Jarnac, l’armée de Coligny remonte vers Poitiers et y commence un siège le 24 juillet. Pour dégager cette ville, les Catholiques font le siège de Châtellerault. Le Huguenots, qui font des efforts infructueux depuis des semaines à Poitiers volent au secours de Châtellerault.

Les armées vont se poursuivre, cependant, l’armée des Huguenots connaît de grosses difficultés : maladie, mal du pays, manque d’argent. Les soldats veulent être payés. Ils entament donc une mutinerie. Pendant ce temps, l’armée Royale se renfloue en soldats. Le lundi 3 octobre 1569, au matin, les soldats protestants font une mutinerie qui durera 1h30. Pendant ce temps, l’armée Royale approche à grand pas.

7 000 cavaliers, 13 000 hommes de pied et 8 pièces d’artillerie.

Les Catholiques :

10 000 cavaliers, 17 000 hommes de pied et 15 pièces d’artillerie.

Les combats durèrent deux heures à peine mais on peut voir 7 000 hommes de pied et quelques centaines de cavaliers morts dans le camp des Protestants contre environ 1 000 morts pour les Catholiques.

Le 3 octobre 1569, dans la plaine de Moncontour, les armées catholique et protestante s'affrontent dans l'une des batailles les plus sanglantes des Guerres de Religion. Cet affrontement majeur voit l'armée royale de Charles IX, commandée par le jeune et ambitieux duc d'Anjou (le futur roi Henri III), infliger une défaite écrasante aux forces huguenotes menées par l'expérimenté amiral Gaspard de Coligny.

Le Contexte : La Troisième Guerre de Religion

La bataille de Moncontour s'inscrit dans le contexte violent de la Troisième Guerre de Religion (1568-1570). Pour le camp catholique, cette victoire vient confirmer une série de succès militaires après les batailles de :

Dreux (19 décembre 1562)

Saint-Denis (10 novembre 1567)

Jarnac (13 mars 1569)

Face à l'échec des négociations de paix, la couronne royale, consciente des dissensions internes qui minent l'armée protestante, décide de chercher une issue militaire décisive.

Les Forces en Présence : Un Déséquilibre Stratégique

Les deux armées se rassemblent près de Chinon, mais leurs forces et leur moral sont bien différents.

L'armée royale catholique : Forte de 18 000 fantassins et 7 000 cavaliers, elle est galvanisée par ses victoires précédentes et bénéficie d'un commandement unifié sous le duc d'Anjou, conseillé par le maréchal Gaspard de Saulx-Tavannes.

L'armée protestante : Inférieure en nombre avec 12 000 fantassins et 6 000 cavaliers, elle est affaiblie par des tensions internes. Les mercenaires allemands (reîtres), impayés depuis des mois, exigent le combat, allant à l'encontre de la stratégie prudente de l'amiral de Coligny qui souhaitait éviter une bataille rangée.

Poussée par l'indiscipline de ses propres troupes, l'armée huguenote est contrainte à l'offensive.

Le Déroulement de la Bataille : Une Déroute en Moins d'une Heure

L'engagement est bref et brutal. L'ardeur désordonnée des soldats protestants, agissant presque en sédition, les conduit à se précipiter sur une armée catholique mieux préparée.

Dès le premier choc, la ligne calviniste est enfoncée et débordée. Des régiments entiers sont taillés en pièces. Dans la confusion, les gentilshommes protestants n'entendent plus les ordres de leurs chefs. Gaspard de Coligny lui-même est gravement blessé : un officier catholique lui fracasse la mâchoire d'un coup de pistolet. Bien qu'il parvienne à tuer son agresseur, l'amiral, suffoquant dans son sang, doit être évacué du champ de bataille.

Malgré les exploits valeureux de Louis de Nassau, qui commande l'aile droite, la défaite est totale. En moins d'une heure, l'armée protestante est anéantie.

Bilan et Conséquences : Une Victoire Inexploitée

Le bilan est sans appel pour le camp protestant :

Pertes humaines : Environ 7 000 hommes tués ou faits prisonniers.

Pertes matérielles : Toute l'artillerie, les bagages, les vivres et de nombreux étendards sont capturés.

Chefs notables : Lanoue et d'Acier sont faits prisonniers.

Du côté catholique, les pertes sont estimées à seulement 500 hommes, bien que des chefs importants comme le marquis de Bade y laissent la vie.

Toutefois, cette victoire éclatante ne sera pas pleinement exploitée. Le maréchal de Tavannes préconisait de poursuivre l'armée huguenote en déroute pour mettre fin à la guerre. Cependant, cet avis ne fut pas suivi, notamment en raison d'un ordre du roi Charles IX, qui, selon certaines sources, était jaloux des succès de son frère, le duc d'Anjou.

La victoire de Moncontour, célébrée dans tout le royaume, permit aux catholiques de reprendre plusieurs places fortes comme Niort et Lusignan, mais elle ne mit pas un terme à la guerre. L'amiral de Coligny, bien que vaincu, parvint à reformer une armée dans le sud, prouvant une fois de plus la résilience du parti protestant.

Source principale : La France pittoresque.

22 Juin 1940. Résistance héroïque de l'armée française à Moncontour

Le 22 juin à 9h du matin, les combats commencèrent. Alors que ses soldats étaient en détresse, le commandant Naud, accompagné du cavalier Guibert, avec une mitraillette, retenu les allemands à 30m. Les allemands le sommèrent de se rendre mais il répondit : « Tu diras à cet officier que je tirerai tant que j’aurais des munitions ». Ce dernier fut tué dans la bataille.

Citation du général Weygand :

« Le 22 juin 1940, à Moncontour, a donné le plus bel exemple d’esprit de sacrifice en restant au combat avec quelques hommes encore valides de son peloton, se servant lui-même d’une mitrailleuse pour contenir l’ennemi qui l’attaquait et l’avait déjà débordé afin de permettre aux éléments voisins de se replier.

Invité par un officier allemand à se rendre avec ses hommes, a refusé et a continué résolument le combat. A trouvé dans l’accomplissement de son devoir la Mort glorieuse du magnifique soldat qu’il incarnait ».

Le bilan de la bataille fut de quelques morts dans les deux camps (pas de civils) et un trou dans le donjon. On oublie souvent que les combats de la seconde guerre mondiale furent d'une grande violence avec 92 000 soldats français tués et 250 000 blessés environs,avec une perte de 2500 chars et 900 avions détruits. Les allemands perdront 49 000 hommes et 111 000 blessés, environ 1800 chars sont détruits et surtout 1400 avions abbatus, soit pas loin de 40% des forces aériennes allemandes, tout cela en 45 jours.