- Détails

- Catégorie : Yonne - 89 - Patrimoine

- Clics : 12259

Cravant

Cravant : Voyage à travers l'Histoire et la Beauté Naturelle de l'Yonne

Plongez au cœur de l'Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté, pour découvrir Cravant, un village au passé riche devenu une partie intégrante de l'histoire locale. Autrefois une commune indépendante, Cravant a fusionné avec Accolay le 1er janvier 2017 pour former la commune nouvelle de Deux Rivières, préservant ainsi son héritage au sein d'une nouvelle entité.

En 2021, Cravant a fièrement reçu le label "Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté," témoignant de son charme et de sa valeur historique. Positionné à seulement 180 kilomètres de Paris et à 18 km au sud d'Auxerre sur la RN 6, Cravant tire parti de sa localisation stratégique au confluent de l'Yonne, de la Cure et du canal du Nivernais. La gare de Cravant-Bazarnes assure des connexions pour les voyageurs.

Le village abrite la côte de Palotte, marquée par des carrières expansives et des vignobles réputés produisant le vin d'Irancy.

Les vestiges de son passé fortifié se dévoilent à travers le beffroi et les trois portes historiques, rappelant son rôle essentiel en tant que port de l'Yonne durant le Moyen Âge. Le donjon, témoignage de son histoire mouvementée, offre une vue fascinante sur le village. Depuis la Préhistoire jusqu'à l'Antiquité, Cravant a été un lieu d'activité humaine. Des cabanes de pêcheurs antiques à un vicus romain prospère, le village a été témoin de l'évolution des civilisations et des échanges commerciaux.

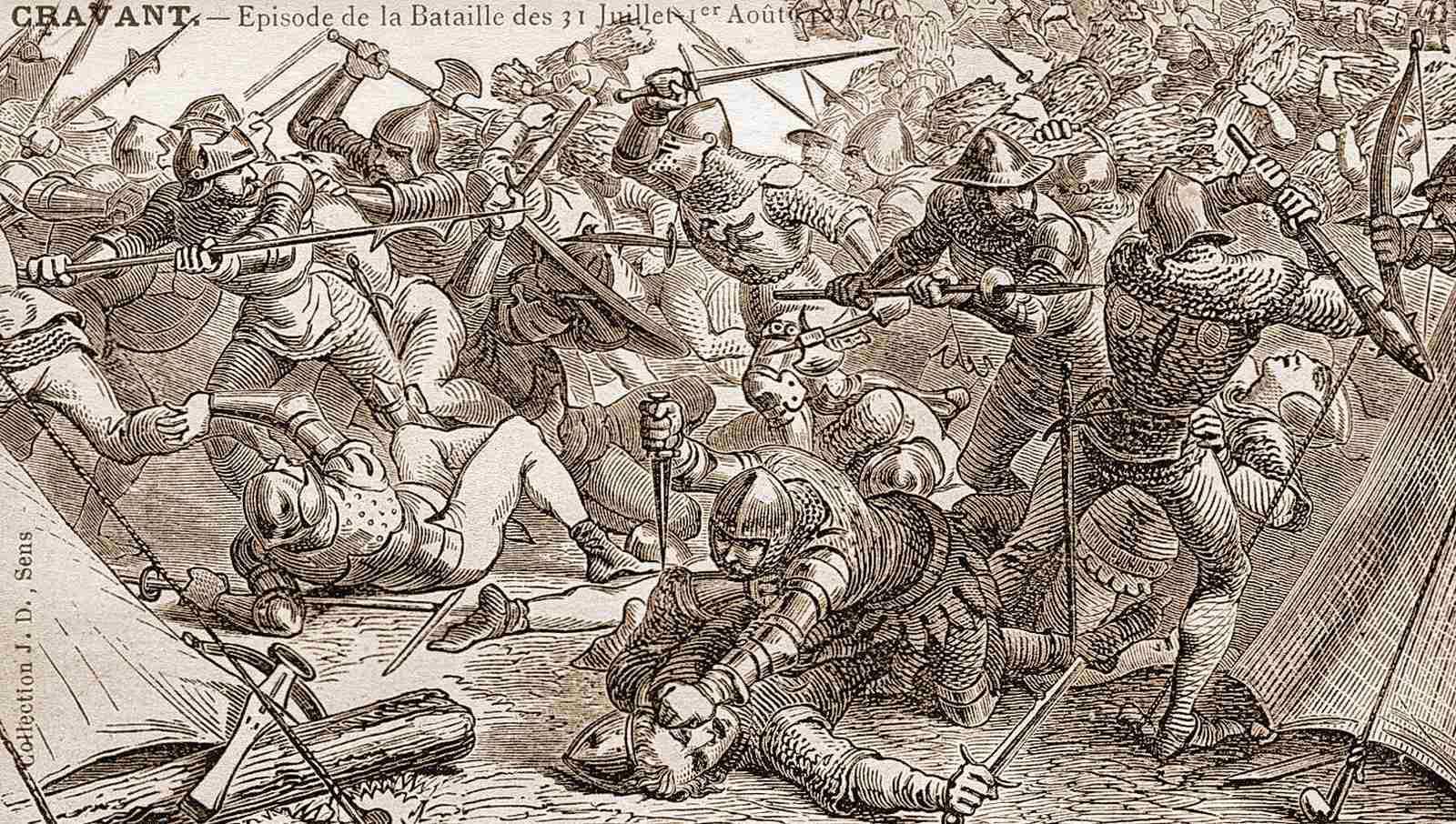

Au Moyen Âge, Cravant était un centre vital de transit, servant de plaque tournante pour le commerce de diverses marchandises telles que le sel, les vins et les draperies. La bataille de Cravant en 1423 a été un moment marquant de son histoire, avec des répercussions sur la région. Aujourd'hui, Cravant conserve fièrement son patrimoine historique à travers ses vestiges et son charme médiéval. Les visiteurs peuvent explorer les rues pavées, goûter à la cuisine locale et profiter de l'atmosphère paisible qui caractérise ce village pittoresque.

Cravant, désormais une partie de la commune nouvelle de Deux Rivières, continue d'accueillir les voyageurs à la recherche d'une immersion dans le passé, tout en offrant une expérience contemporaine ancrée dans la beauté naturelle de l'Yonne.

Cravant est surtout connu aujourd’hui pour la bataille de Cravant en 1423 qui fut une couteuse défaite Franco-Ecossaise face aux Anglo-Bourguignon.

Voir aussi

Informations

- Adresse : 55 Rue d'Orléans, 89460 Cravant

- Google Maps : Carte

- Téléphone : Mairie de Cravant : 03 86 42 23 34

- Email :

- Site : http://www.cravant-yonne.fr/

- Heures d'Ouvertures & Visites en 2018 ( à titre indicatif, changement d'horaire possible, toujours se référer au site officiel avant tout déplacement ) : la plupart des monuments sont visibles de l'extérieurs mais ne se visite pas, l'église est ouverte de temps à autre ( voir le site de la mairie ). Le donjon est en vente en 2018.

Cravant, niché au pied des collines de Monteloup et des Perrières, se trouve à une distance de 18 kilomètres au sud d'Auxerre. Sa colline de Palotte abrite d'immenses carrières de pierre calcaire qui ont été exploitées pendant près de 800 ans jusqu'en 1935 pour répondre aux besoins de la construction. De plus, cette colline abrite une partie des vignobles réputés du vin d'Irancy. En 1er janvier 2017, Cravant est devenue une commune déléguée de la commune nouvelle de Deux Rivières, aux côtés d'Accolay.

L'emblème héraldique de Cravant présente un blasonnement avec une massue cloutée d'or et une clef du même métal en sautoir, sur un fond rouge. Le chef d'azur est orné de trois cailloux d'argent.

L'origine toponymique de Cravant découle de sa situation géographique à la confluence de l'Yonne (anciennement l'Icauna) et de la Cure (la Quoranda), ainsi que du Canal du Nivernais. Son nom tire ses origines du celtique "Cor" signifiant "confluent" et "ban" signifiant "bourg". Il a ensuite été latinisé en "Cravannum" puis évolué en "Crevan", "Cravan", pour finalement aboutir à "Cravant" au XVIIème siècle.

L'eau a joué un rôle crucial dans l'histoire prospère de Cravant, grâce à sa position au confluent de la Cure et de l'Yonne, ainsi qu'à son port et à son pont.

L'histoire du village est riche et variée. Le site était occupé dès la Préhistoire, et il a évolué pour devenir un vicus romain. Au Moyen Âge, Cravant comptait environ 5 000 habitants et était un important centre de transit pour le commerce de marchandises, y compris le sel, les vins et les draperies. Le flottage du bois a également joué un rôle essentiel dans l'économie du village.

Le patrimoine de Cravant est marqué par des vestiges de fortifications, des maisons à colombages du XIVème siècle et des maisons à tourelle et à meneaux du XVIème siècle. Le beffroi, le donjon, les trois portes d'entrée historiques du village et les halles construites en 1451 témoignent de l'histoire passée et de la vie médiévale.

L'église Saint-Pierre-Saint-Paul, avec son imposant clocher et ses chapelles de la Renaissance, est classée aux Monuments Historiques depuis 1906. Le couvent des Ursulines, qui a évolué pour devenir un hôpital-école au XVIIIème siècle, témoigne de l'éducation et des soins dispensés à travers les siècles.

Le village est également lié à des personnages notables tels que l'écrivain populaire Pierre Allexi r5xdeph Ferdinand de Ponson du Terrail, le comédien Georges Descrières et le dirigeant du cyclisme Léon Breton.

Cravant conserve une histoire riche et variée, illustrée par son patrimoine architectural et ses liens avec des personnalités marquantes.

Des huttes de pêcheurs remplacent d'anciens campements au bord de l'eau et d'un chemin antique, de plus de nombreuses grottes dans la région attestent de la présence humaine dès la préhistoire.

A l’époque Romaine et Gallo-Romaine, Cravant devient un Vicus romain, c’est-à-dire l’équivalent aujourd’hui d’une petite ville de province, désignant tant un « quartier urbain » et une « rangée de maisons » qu'une implantation plus importante, en général au centre d’un groupe urbain.

L'ambre baltique et l'étain de Cornouailles circulant par la voie Agrippa sont embarqués au port de Crevan, entre autres destinations pour Alise-Sainte-Reine. Strabon note le grand nombre de bateaux (des bateaux plats), et l'avantage des barriques gauloises sur les amphores romaines plus sujettes à la casse lors des déplacements.

XIIIe, Cravant possède déjà un pont en pierre, ce qui est rare pour l’époque. Il faisait 160m de long sur 6 mètres de large.

1211 le chapitre de la cathédrale d'Auxerre possède déjà une partie de la dîme de Cravant ; cette année-là Guillaume de Seignelay (58e évêque d'Auxerre 1207-1220) lui donne les parts manquantes afin qu'il ait les droits sur la totalité de la dîme.

1384 Cravant est reconnu premier port de l’Yonne, et Charles VI autorise la construction de remparts pour protéger commerce et marchands. Ils ne sont démolis qu’en 1792 sur ordre de la Convention.

1423, le 31 juillet, bataille de Cravant

Placé au confluent de l'Yonne et de la Cure, c'est un centre de transit de marchandises important, entre le sel de Franche-Comté, les vins de Beaune et de Bourgogne, les draperies de Flandre, les blés des plaines céréalières et la farine des « Grands Moulins ».

XVIe siècle le flottage du bois prendra une grande ampleur grâce aux écluses de Jean Rouvet qui augmentent la force du courant, ce qui facilite le passage du bois flotté sous le pont de Cravant.

Cravant eut son propre grenier à sel vers le milieu du XIVe siècle, l'un des deux présents dans le comté d'Auxerre, tous deux fournis en partie par le sel gemme de Franche-Comté, en partie par le sel alimentaire qui remontait la Loire et arrivait dans la région par le chemin du sel entre Loire et Yonne. Mais le corps municipal d'Auxerre se plaignit assez fort du manque à gagner conséquemment subi par leur propre grenier à sel, pour que Henri III fasse fermer celui de Cravant en 1579. Le bâtiment est depuis devenu une maison de particulier.

XVIIe, le pont semble en mauvais état mais faisant la jonction sur le baillage de Sens et celle de Dijon, il n’y a pas de terrain d’entente sur son financement.

1726, le pont s’écroule entrainant avec lui l’économie de Cravant. Il a fallu plus de 50 ans pour qu’il soit reconstruit, entre temps les marchands et autres ont fini par passer par Saint-Bris, Cravant ne repris jamais l’activité économique d’antan.

1844, la route Louis-Philippe est construite permettant à Cravant de regagner un certain regain d’activité.

1870, Cravant, ainsi que les communes voisines, a été pendant quatre jours, du 7 au 10 décembre 1870, le théâtre de la lutte entre l’armée de la Loire, sous les ordres du général Chanzy, et les troupes du prince Frédéric-Charles de Prusse. Après la reprise d’Orléans par les Allemands le 5 décembre, une partie de l’armée de la Loire se replie sur la rive gauche, tandis que Chanzy tente de stopper une avancée ennemie sur Tours en s’établissant entre Beaugency et la forêt de Marchenoir, avec les 16e et 17e corps. Malgré des combats acharnés, la faiblesse numérique et le sous-équipement des soldats français contraignent le général à se retirer derrière le Loir, hors de portée des Prussiens. A l’issue de ces journées, plus de 700 corps jonchaient la campagne autour de Cravant.[i]

Durant la Seconde Guerre mondiale, une usine aéronautique souterraine s’installe dans les carrières de calcaire, faisant parfois 20m de haut, plus précisément dans les carrières du coteau de Palotte. L’entrée est encore aujourd’hui visible sur la route menant à Auxerre.

En pleine montée, tardive, en puissance de construction aéronautique, les carrières sont donc mises à contributions pour monter le bombardier français LeO45. L’armée de l’air ayant un besoin urgent de bombardier. Malheureusement seul plus de 200 exemplaires sortiront des usines juste avant mai 1940, mal utilisés ils furent l’objet d’importantes pertes.

Destinée à monter le bombardier français LeO45, elle est ensuite occupée par les Allemands et remise en état pour réparer des chasseurs Focke-Wulf Fw 1907. Fin 1944, après le départ des troupes nazies, les derniers exemplaires sont montés pour l’escadrille française Normandie-Niémen sous l'appellation de SNCAC NC.900. Le premier NC 900 sera certifié le 11 mai 1945 et l'usine souterraine cesse son activité le 18 février 1946, après avoir livré 70 appareils.